細胞1個の熱伝導率や比熱を精密に測定できる新技術を開発

- 細胞機能の基本原理解明や細胞レベルで生じる難病治療法研究の進展に期待 -

2023/03/15

発表のポイント

- 高い温度分解能と速い応答を両立したマイクロ温度センサを用いた細胞温度計測デバイスを開発し、細胞の熱物性を評価。

- 細胞の熱伝導率と比熱が周囲温度および細胞内を局所加熱する周波数に依存することを発見。単一細胞レベルで比熱を評価したのは世界初。

- 細胞での周期的自発的発熱が人工的に再現可能であることを証明。

- いまだ謎の多い細胞内熱現象の解明に期待。

概要

熱は生体にとって欠かすことのできないエネルギー源であり、その産生や制御の根本は細胞が担っています。細胞は生体を構成する最小単位であり、細胞の熱現象を理解することは、生体の原理解明に直結します。

東北大学大学院工学研究科ロボティクス専攻の猪股直生准教授らは、細胞内の微小で速い温度変化を逃さず観測できるマイクロ温度センサシステムを開発し、単一細胞における熱伝導率と比熱を定量的に評価することに成功しました。細胞内を局所に加熱する周波数を変えて熱物性を測定したところ、細胞にとって適温である37℃では周波数に依存する一方、25℃では周波数に関わらず純水と同程度の値で一定となることを明らかにしました。

本成果は、2023年3月7日に英国王立化学会が発行するマイクロおよびナノスケールデバイスと応用に関する専門誌Lab on a Chipで公開されました。

研究の背景

生物は周囲の環境に対して適切に応答することで恒常性注1を保っています。それは細胞も同様で、数十マイクロメートル(µm)の大きさであるにも関わらず一つのシステムとして、周囲の環境や自身の状況に応じて生体的な反応を示します。細胞内では絶えず生化学反応が生じており、それに伴う発熱や吸熱が大なり小なり発生しており、細胞の熱現象を理解することは生体の原理解明に直結します。温度変化は熱収支の結果であり、細胞の温度変化を追うことで、その内部で何が起きているかを知ることができます。

しかし単一細胞においては、一般的な材料では容易に計測できる熱物性の計測ですら困難で、比熱の値はいまだに明らかになっていませんでした。現在、単一細胞の熱解析では蛍光ナノ粒子注2を用いて光学的に細胞内温度変化を計測する手法が主流です。これにより細胞内の温度変化分布が一目瞭然に得ることができる一方で、温度分解能と時間分解能の両立が困難であったり、プローブであるナノ粒子の吸熱による影響が大きく表れたりすることがありました。温度分解能と応答性を両立できる計測手段があれば、これまで観察が不可能だった熱現象や温度変化の観測が可能となり、細胞の熱伝導率や比熱といった熱物性を定量的に得ることができます。

今回の取り組み

東北大学大学院工学研究科の猪股直生准教授(ロボティクス専攻)、宮本拓実(研究当時 博士前期課程在籍)、小野崇人教授(機械機能創成専攻)の研究グループは、東京大学大学院薬学系研究科の岡部弘基助教と協力して、単一細胞の熱物性を評価し、周囲温度および細胞内を局所的に加熱する周波数に依存することを明らかにしました。

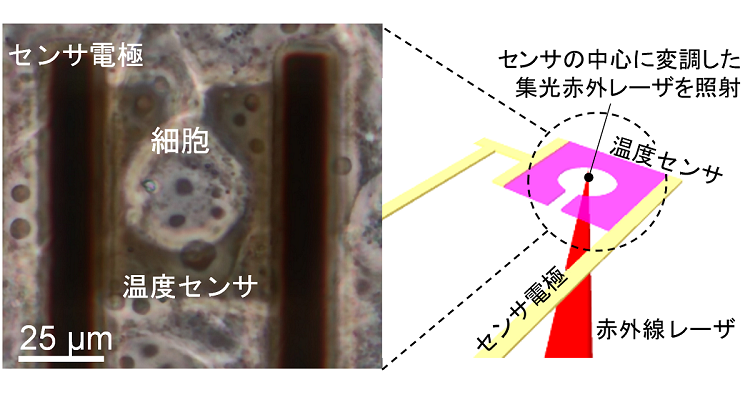

高い温度分解能と応答性の両立の鍵は温度センサです。温度によって電気抵抗が大きく変わる酸化バナジウムを微細加工技術を使って加工し、細胞一つと同じ大きさ50µmのマイクロ温度センサ(マイクロサーミスタ注3)を作製しました。センサを含むデバイス上面に細胞を培養し、センサ上に位置した単一細胞に対して温度変化計測を行いました。デバイス全体の温度(細胞周囲の温度)および細胞内における非常に狭い範囲(数µmの範囲、マイクロは100万分の1)の温度を周期的に変えた時(0.25、0.6、3.0Hzの周波数)に、細胞の温度応答がどのような挙動を示すか観測しました。

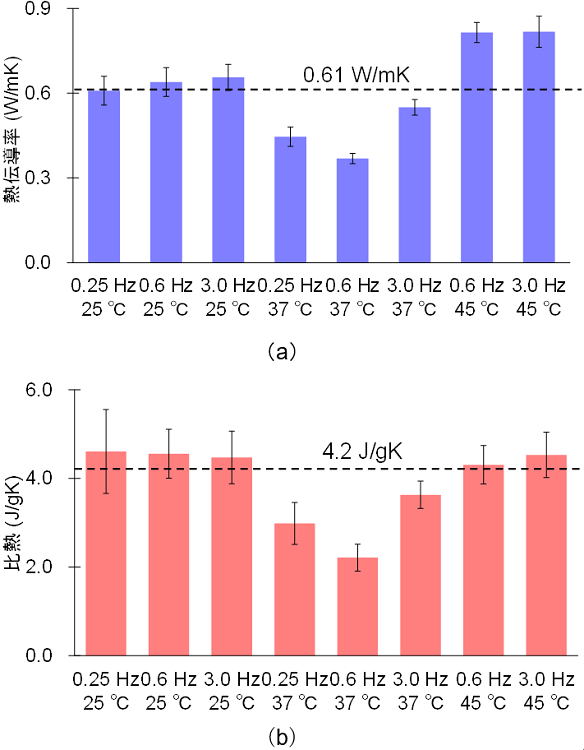

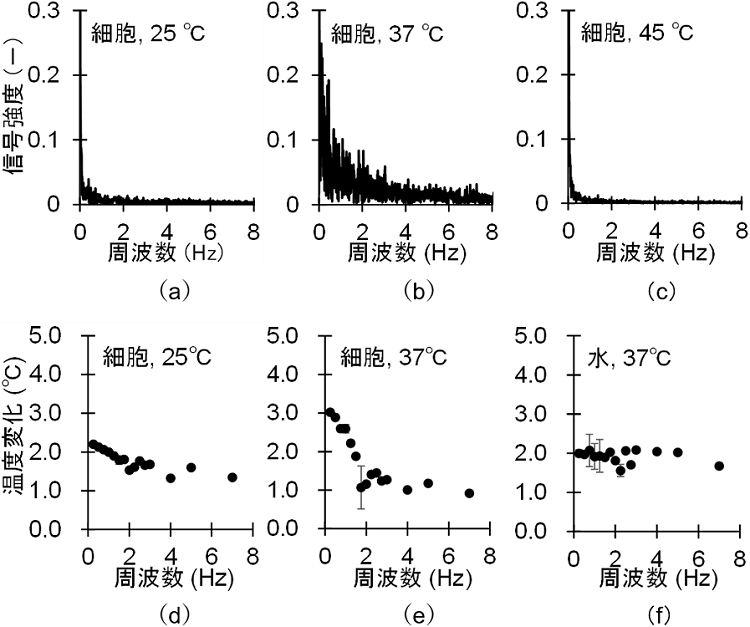

周囲温度を25、37、45℃と変えると、細胞の熱伝導率と比熱は、25℃では水と同程度の値に、37℃では水より小さく、そして45℃では水より大きくなりました(図1)。特筆すべきは25℃と37℃における加熱周波数による熱物性値の違いです。周囲温度が25℃の時は加熱周波数に関わらず熱伝導率および比熱が水と同程度の値になった一方で、細胞として適温である37℃では、加熱周波数が0.6、0.25、3.0Hzの順に小さい値になりました。3.0Hzでは比較的水に近い物性値でしたが、特に0.6Hzでは水の値の半分でした。37℃における細胞の発熱の周波数成分を測定したところ、1Hzより小さい周波数帯域に水25℃での測定時には現れなかった周波数信号が存在することがわかっています(図2上段)。0.6Hzや0.25Hzといった細胞自身の発熱信号に含まれる特定周波数で加熱することで細胞の発熱を人工的に再現できることが示されました(図2下段)。この自発的な発熱は生化学的な反応によるものであり、生化学的な応答の誘発が細胞内の伝熱を妨げていることが予想できます。

また不活性な細胞の熱伝導率は水と同程度の値になることが従来の研究でわかっています。細胞内の熱の流れや発熱の影響を極力小さくするために化学薬品を用いた方法が用いられていますが、完全にそれらの影響を排除した状態を得ることができるわけではありません。何よりも化学薬品が細胞を変性させてしまうため、細胞の状態が本来のあるべき姿ではなくなってしまいます。本成果は、細胞を変性させる化学固定を用いなくても、環境温度を下げるだけで熱的に不活性な状態になり得ることを示しました。

今後の展開

本研究成果より、単一細胞の熱伝導率や比熱の値が状況によって変化すること、周期的な熱・温度応答が細胞の熱物性に影響を与え得ることを明らかにしました。これにより、細胞内に生化学反応と関連する特徴的な熱移動が存在することが分かりました。この熱的な特性は細胞内反応を支配するエネルギー流や細胞内の温度恒常性の理解に必須であり、これらの詳細や機構の理解を通じて、細胞機能の基本原理の解明が期待できます。さらに長期的にはミトコンドリア病注4をはじめとする細胞レベルで生じる難病の原因究明や創薬研究における細胞レベルでの詳細かつ短時間の効能評価など、医療面での貢献も期待できます。

図1 環境温度と局所加熱周波数における細胞の熱物性の変化、(a)熱伝導率、(b)比熱。点線は水の物性値。細胞にとって適温である37℃の時、細胞の熱伝導率と比熱が他の環境温度より小さくなっている一方で、25℃では水の熱物性値と大差なく、細胞が温度によって生化学的な応答をon/offすることで細胞内の熱の流れに変化が生じていることがわかる。37℃では、局所加熱した周波数で誘発された生化学的な応答の程度によって細胞内の熱の流れが変わっている、つまり0.6Hzで誘発される応答が細胞内で大きな影響があると推察できる。

図2 細胞の自発的な発熱の周波数スペクトル注5((a) 25 °C、(b) 37 °C、 (c) 45 °C))と各周波数で局所加熱を行った時の細胞の温度変化((d) 25 °C、 (e) 37 °C)および水の温度変化((f) 37 °C)の比較。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費・基盤研究(B)(課題番号JP20H02588)の支援を受けて行われました。

用語説明

(注1)生物の恒常性

生体がその内部や外部の環境因子の変化に関わらず生理機能が一定に保たれる性質。

(注2)蛍光ナノ粒子

大きさ100nm程度の蛍光性を有する粒子。温度によって蛍光特性が変化することを使用して温度センサとして利用される。

(注3)サーミスタ

温度による電気抵抗値変化を利用した温度センサ。

(注4)ミトコンドリア病

細胞内でエネルギーを産生するミトコンドリアの働きが低下すると細胞自体の活動が低下する。それによって脳神経、心臓、筋肉などに障害が現れる病気。

(注5)周波数スペクトル

時間的な信号に含まれる周波数成分毎の強さをグラフに示したもの。

論文情報

著者: Naoki Inomata*, Takumi Miyamoto, Kohki Okabe and Takahito Ono

*責任著者: 東北大学大学院工学研究科 准教授 猪股 直生

掲載誌: Lab on a Chip

DOI: 10.1039/D2LC01185A