ナノ粒子分散液の新たな濡れ現象を発見

- 液滴の超拡張濡れ現象とその可能性 -

2024/12/05

発表のポイント

概要

私たちの身の回りにある液体は、固体表面に触れると、その性質によって様々な濡れ方を見せます。この濡れ現象は、塗料やインクの塗布、印刷など、私たちの生活を支える多くの産業において重要な役割を果たしています。近年、この塗布・印刷に用いる材料としてナノ粒子を液体に分散させたナノ粒子分散液が注目されており、そのユニークな性質を利用した新しい材料開発が進められています。しかし、ナノ粒子分散液の濡れ現象については、まだ多くの謎が残されています。

東北大学大学院工学研究科の庄司衛太准教授、星野瑛大学院生(研究当時)、琵琶哲志教授、久保正樹教授、同大学未来科学技術共同研究センターの塚田隆夫特任教授、同大学学際科学フロンティア研究所の笘居高明教授、同大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の阿尻雅文教授らの研究グループは、ナノ粒子分散液が基板上で従来の濡れ挙動と比較して、広範囲に広がる超拡張濡れ現象を示すことを発見しました。本成果は2024年12月2日、科学誌Langmuirにて公開され、雑誌表紙に選ばれました。

研究の背景

塗料の均一な塗布やインクジェット印刷(注4)による精密な描画技術は、液体の濡れ挙動の制御に依存しており、産業界では常にその高度化が求められています。ナノ粒子分散液は特異な物性によって新素材の候補とされていますが、今回発見された「超拡張濡れ」のような予期せぬ挙動が課題です。研究グループは、この超拡張濡れ現象の発生メカニズムを解明し、濡れ挙動を自在に制御する方法を確立することを目指しています。

今回の取り組み

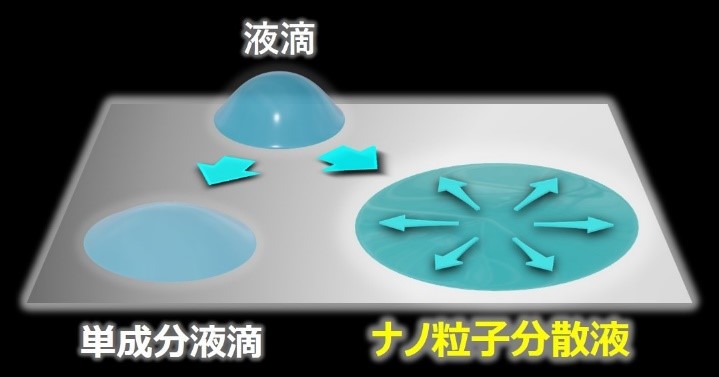

本研究では、ノルマル(直鎖状)アルカンを分散媒として、脂肪酸の一種であるデカン酸で修飾したセリア(酸化セリウム)の平均粒径6 nmのナノ粒子を用いることで、粒子濃度0 wt%(ナノ粒子無)から従来では単分散が難しい5 wt%までのナノ粒子分散液を作製しました。これらの液滴を固体シリコン基板上に数百ナノリットル滴下し、その挙動を詳細に調べました。実験の結果、ナノ粒子を含まない液滴は既往の理論であるTanner(タナー)則(注5)に沿った挙動を示す一方、ナノ粒子を添加した液滴は、基板上での広がりが増加し、特定の条件下で「超拡張濡れ」と呼ばれる顕著な濡れ現象が観察されました。

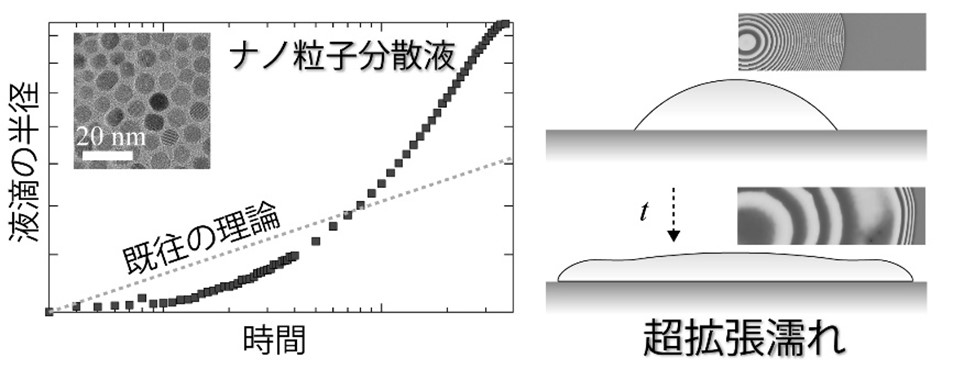

さらに、独自に開発した光学計測手法「位相シフトエリプソメータ(注6)」を用いることで、固体・液体・気体が接する三相界面領域の数ナノメートルの薄膜から液滴全体に至るマイクロメートルスケールの形状まで、液滴の挙動を精密に測定しました。この測定結果とナノ粒子分散液の物性評価を通じて、観察された現象がマランゴニ効果(注7)や構造的分離圧(注8)といった既存のメカニズムでは説明が難しい、新しい界面現象(注9)である可能性が示唆されました。

今後の展開

今回発見された超拡張濡れ現象は、半世紀以上前の界面活性剤水溶液の実験にまで遡る未解明の課題であり、依然としてメカニズムに結論が出ていません。それは、従来の濡れ現象の研究は主に液滴全体の観察が中心だったため、詳細なメカニズムの解明が難しかったことが一因と考えられます。今回、ナノ粒子分散液での超拡張濡れ現象を発見し、数ナノメートル単位の液膜形状の精密測定も可能となったことで、濡れ現象における新たなメカニズムの理解が進むことが期待されます。これにより、ナノ粒子分散液や高分子ナノコンポジット材料(注10)の塗布・印刷プロセスの高度化、ひいては高機能性材料の開発や、より効率的で精度の高いプロセス設計に貢献する基盤技術としての発展が期待されます。

図2 単成分液体とナノ粒子分散液の液滴接触半径と時間の関係の違い。単成分液滴は破線で表される既往の理論に従ったが、ナノ粒子分散液はより大きく拡張する「超拡張濡れ」現象を示した(左)。さらに、当該ナノ粒子分散液は、超拡張濡れが進むにつれ、液滴形状が球形から逸脱していった(右)。

謝辞

本研究はJSPS科研費JP24K01230、JP20H02498、文部科学省「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業(Materealize)」(課題番号JPMXP0219192801)、島津科学技術振興財団の助成を受けたものです。また、掲載論文は東北大学「令和6年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

用語説明

(注1)ナノ粒子分散液

非常に小さなサイズ(ナノメートル:1メートルの10億分の1)の粒子が分散した液体。ナノ粒子由来の機能が発現されるため、塗布や印刷技術での新しい材料として注目されている。

(注2)濡れ現象

液体が固体表面に接したとき、どのように広がるか(あるいは広がらずにとどまるか)を示す現象。塗料の均一な塗布や、インクジェット印刷の品質に関わる重要な現象である。

(注3)超拡張濡れ

液滴が、通常よりもはるかに広い範囲に広がる特異な濡れ現象。この「超拡張濡れ」現象は、ナノ粒子の混ざっていない単純な液体を扱う従来の濡れの理論では説明ができず、基板表面に対する液滴の広がり方の制御に重要な現象である。

(注4)インクジェット印刷

インクを液滴として対象物に吹き付けて印刷を行う技術。インクの濡れ挙動を正確に制御することで、高精度での印刷が可能になる。近年は、プリンテッドエレクトロニクスの分野で注目されており、電子回路や配線パターンの直接描画に応用されている。また、材料の無駄を最小限に抑え、複雑な形状にも対応できるため、環境負荷の低減や生産効率の向上への貢献も期待される技術である。

(注5)Tanner(タナー)則

単成分液体が固体表面上で広がるときの時間と液滴の広がり(接触半径)の関係を表す法則。

(注6)位相シフトエリプソメータ

物質表面の極めて薄い膜の厚さや性質を、光を使って高精度に測る装置。位相シフトエリプソメータは、通常のエリプソメータに、光の位相を僅かにずらす「位相シフト技術」を組み合わせた装置で、二次元の分布を一度に、かつ時間経過に沿って測定できる。研究グループは、液体が物質表面に広がる様子を詳細に観測するために、独自の位相シフトエリプソメータを開発した。

(注7)マランゴニ効果

液体の表面や異なる液体間の界面で、温度や濃度の違いによって局所的に表面(界面)張力の差が生じることで引き起こされる現象。その結果として生じた流動はマランゴニ流と呼ばれる。

(注8)構造的分離圧

ナノ粒子を含む液体において、二つの界面の間で粒子が層状に配列することで生じる特殊な圧力。

(注9)界面現象

液体と固体、あるいは液体と液体が接触したときに発生する特殊な現象の総称。界面での挙動は、液体の流動性や広がりに影響を与えるため、材料の濡れや塗布などにおいて重要である。

(注10)高分子ナノコンポジット材料

プラスチックなどの高分子材料に、非常に小さな粒子(ナノサイズの材料)を混ぜ合わせた新しい材料。配合する物質により、丈夫さ、軽さ、耐熱性などの機能を発揮し、自動車や航空機、電子機器、医療機器などの分野で利用されている。

論文情報

著者: Eita Shoji*, Akira Hoshino, Tetsushi Biwa, Masaki Kubo, Takao Tsukada, Takaaki Tomai, Tadafumi Adschiri

*責任著者: 東北大学大学院工学研究科 准教授 庄司 衛太

掲載誌: Langmuir

DOI: 10.1021/acs.langmuir.4c03347