プロトン伝導性セラミックスを低温で緻密に焼結できる機構を解明

- 低温動作・高効率燃料電池や水素製造デバイスの低コスト化に期待 -

2025/09/03

発表のポイント

- 数%の酸化銅(CuO)添加により難焼結性ジルコン酸バリウム(BaZrO3)の焼結温度を従来の1600℃から1000℃程度まで低下できる機構を解明しました。

- 銅(Cu)の格子間位置固溶に伴ってバリウム(Ba)化合物が生成され、その液相が低温焼結に重要な役割を担うことを見出しました。

- 次世代型のプロトン伝導性固体酸化物セルの製造コスト低減への貢献が期待されます。

概要

セラミックス電解質を用いる固体酸化物セル(注1)は、700℃近傍で作動する燃料電池・水素製造デバイスとして期待されています。特に、BaZrO3系プロトン伝導体は、作動温度をさらに400~600℃に下げられることや、効率を高められる観点で注目されています。しかしBaZrO3の緻密な焼結体を得るために、通常は1600℃程度の高温が必要であり、製造コストが高くなる一因となっていました。

今回、東北大学大学院工学研究科の高村仁教授らのグループは、東芝エネルギーシステムズ株式会社との共同研究により、焼結助剤としてCuOを数%添加するだけでその焼結温度が1000℃程度まで低下する機構を解明しました。

これにより、難焼結性の固体酸化物セルの製造コスト低減が期待されます。この成果は、2025年8月19日に英国王立化学会の学術誌 Journal of Materials Chemistry A に掲載されました。

研究の背景

脱炭素化社会実現の鍵となる技術として、高効率な発電・水素製造が可能な固体酸化物セル(Solid Oxide Cells; SOCs)が注目されています。特に固体中を水素イオン(プロトン;H+)が伝導するプロトン伝導性セラミックスは、動作温度(従来の酸素イオン(O2-)伝導を用いる場合は700℃近傍)を400~600℃に低減できることや、水蒸気生成による燃料希釈が起こらないため、さらなる高効率化が可能等の利点があり、次世代の固体酸化物セルとして期待されています。特に、BaZrO3にレアアース(希土類)のイットリウム(Y)やイッテルビウム(Yb)を加えた材料は、高いプロトン伝導性と化学的な安定性を両立する材料として多くの研究がなされています。

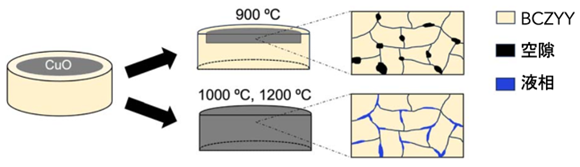

しかし、この材料は難焼結性であり、電解質に求められる緻密な焼結体を得るのに、通常1600℃程度の高温長時間の熱処理が必要という欠点がありました(図2)。これは高い製造コストの一因でもあります。

この対策として、これまでに数%の酸化ニッケル(NiO)、CuO、酸化亜鉛(ZnO)などの遷移金属酸化物を添加すると、焼結温度を1000℃程度に低減できることが報告されていました。しかしその機構、特に、添加した遷移金属酸化物の働きや、存在状態が不明であり、最適な材料・プロセス設計に至っていませんでした。

今回の取り組み

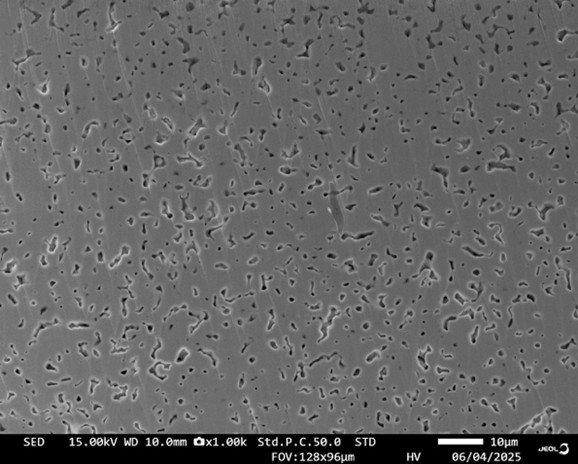

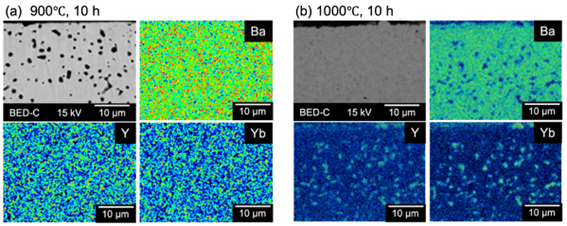

東北大学大学院工学研究科の宇那木優斗大学院生と高村仁教授(SOFC/SOEC実装支援研究センター兼務)らは東芝エネルギーシステムズ株式会社との共同研究により、未焼結のY, Yb添加BaZrO3(BCZYY)とCuOのモデル界面を作製し、Cuの拡散挙動や緻密化過程を詳細に検討しました。その結果、900℃、10時間の熱処理ではCuがBaZrO3中に90 μm程度の範囲で拡散・固溶するものの緻密化は起こりませんでした。一方、1000℃、10時間の熱処理では、緻密化と黒色化、さらにCuOとの共存下において967℃で液相を形成するBa化合物(Ba(Y,Yb)2CuO5)の生成が確認されました(図3)。すなわち、CuO添加試料の低温焼結は、Ba(Y,Yb)2CuO5由来の液相により促進されることが分かりました。また、ラマン分光(注2)と電子スピン共鳴分光法(注3)により、CuがBaZrO3中の格子間に正電荷を有する欠陥として取り込まれ、同時に、電気的中性を保つために負の電荷を有するBa空孔の生成が確認されました。

以上から、900℃でも起こるBaZrO3中へのCuの固溶自体は低温焼結には寄与せず、Cuの固溶によりBaが酸化物から排出されて1000℃近傍で生成するBa(Y,Yb)2CuO5由来の液相の存在が重要と判明しました。また、Cu添加により低温緻密化されたプロトン伝導体では、残存するCuに起因して可動イオンであるプロトンの量が無添加の場合の20%よりも4~5ポイント低下することが確認され、その改善が課題として示されました。

今後の展開

本研究により、これまで不明であったプロトン伝導体の低温焼結を可能とする微量添加元素の役割が明確となりました。一方、その添加元素がプロトン伝導体中に残存すると、可動イオンであるプロトン固溶量が低下することも判明しました。今後の課題として、緻密化とプロトン伝導特性の両立を図るために、より少量で効果的に液相を均一に出現させる添加元素の探索や分散状態の最適化、固溶した添加元素を除去する手法の開発が急務となります。これらの改善により、プロトン伝導性セラミックスを用いた次世代型固体酸化物セルの低コスト化が実現されると期待されます。

謝辞

本研究の一部は、JSPS科研費JP22H04914、内閣府総合科学技術・イノベーション会議/戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」JPJ012207(研究推進法人:JST)の支援を受けて実施されました。また、本成果に関する論文は『東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』の支援を受けました。

用語説明

(注1)固体酸化物セル

電解質に緻密な酸化物(セラミックス)を用いる電気化学デバイス。炭化水素を燃料として発電する固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell; SOFC)やその逆作動により水蒸気から水素を作る固体酸化物形電解セル(Solid Oxide Electrolysis Cell; SOEC)の総称。

(注2)ラマン分光

レーザー光を試料に入射し、波長が変化した散乱光(ストークス・アンチストークス光)から原子の結合や振動モードに関する情報を得る手法。

(注3)電子スピン共鳴分光法

マイクロ波と磁場を使い、試料中の不対電子の状態や量を測定する手法。

論文情報

著者: Yuto Unaki, Hiroaki Kawamori, Shohei Kobayashi, Norikazu Osada, Akihiro Ishii, Itaru Oikawa, Hitoshi Takamura*

*責任著者: 東北大学大学院工学研究科 教授 高村 仁

掲載誌: Journal of Materials Chemistry A

DOI: 10.1039/D5TA03169A