バイオマスの前処理に泡の圧潰衝撃力を活用-超音波よりも処理効率20倍以上-

2016/02/16

【研究概要】

中島一紀(元東北大学大学院工学研究科化学工学専攻助教、現北海道大学大学院工学研究院環境循環システム部門准教授)、北川尚美(東北大学大学院工学研究科化学工学専攻准教授)、米本年邦(元東北大学大学院工学研究科化学工学専攻教授、現秋田工業高等専門学校校長)と祖山均(東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻教授)のグループは、バイオエタノールを生成する際に必要なセルロース系バイオマスからグルコースを得るための前処理に、超音波の代わりに流れ場を用いて発生させたキャビテーション1)(流動キャビテーション)を用いることにより処理効率を20倍以上向上できることを実証しました。

燃料や化成品の製造において化石資源からバイオマス由来の原料への転換が求められていますが、可食材料を燃料や化成品に用いることは食糧問題を生じる懸念があります。一方、非可食の稲わらや廃木材などのセルロース系バイオマスはセルロースやリグニンから成り、セルロースは酵素による加水分解により単糖を経て燃料に、リグニンは化成品に有効利用できます。しかしながら、セルロース系バイオマスのセルロースは、リグニンによって覆われているとともに、強固な結晶構造を有していますので、酵素分解の分解速度が極めて遅いという問題があります。そこでリグニンを除去し、結晶構造を破壊する「前処理」が必要不可欠です。この前処理に流動キャビテーションが生じる衝撃作用を活用できることを実証しました。 本研究成果は、アメリカ化学会が発行する化学工学の専門誌「Industrial & Engineering Chemistry Research」誌・電子版に平成28年2月15日(米国時間)に掲載されました。

なお、本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金の助成と科学技術振興機構の助成を受けて行われました。

【研究の背景】

非可食のバイオマス資源である稲わらや廃木材などのセルロース系バイオマスを燃料や化成品に利用するためには、リグニンに覆われて強固な結晶構造を持つセルロースを、リグニンと分離させ、かつセルロースの結晶構造を破壊する「前処理」が必要不可欠です。バイオエタノールは、セルロースを酵素分解して得たグルコースを発酵させて得られます。これまで提案されている酸処理、アルカリ処理、水熱処理などの前処理では、後段の微生物発酵のための中和・洗浄や多量の投入エネルギーが必要、といった問題があります。また、工業化に向けては、連続処理および大型化が容易で、かつ効率がよい前処理が求められています。

最近では、ソノケミストリ(音響化学)と呼ばれる超音波で発生させたキャビテーションを用いたバイオマス前処理に関する研究も行われています。一方、流れ場を用いて発生させたキャビテーション(流動キャビテーション)の場合には、流れ場を用いるので必然的に連続処理となり、またポンプを大きくするだけで強力化・大型化が可能、といったメリットがあります。

【研究の内容】

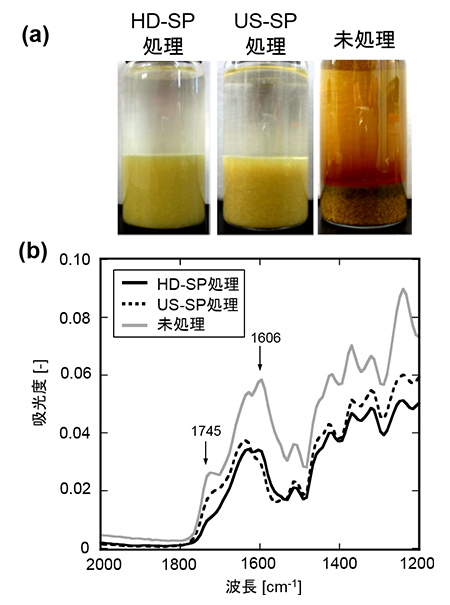

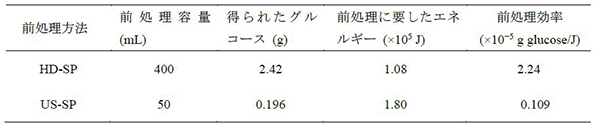

東北大学の研究グループは、図1に示すようなベンチュリ管2)の絞り部でキャビテーションを発生させる流動キャビテーション式装置を使って、代表的なセルロース系バイオマスであるコーンストーバーを原料として前処理を行いました。得られた結果として、図2(a)に処理後の様相を、(b)には赤外分光光度計の計測結果を示します。図2(a)は、左から、流動キャビテーションHDと漂白剤処理SPを併用した場合、超音波USと漂白剤処理SPを併用した場合、未処理の場合です。未処理の場合には、リグニン由来の波長1745 cm-1、1606 cm-1のピークが認められますが、HD-SPとUS-SPではこれらのピークが小さくなっていることからリグニンが分解したと考えられます。表1には、HD-SPとUS-SPの前処理効率を示します。流動キャビテーションを用いたHD-SPでは2.24×10−5 g glucose/Jで、超音波を用いたUS-SPでは0.109×10−5 g glucose/Jなので、単位エネルギー当たりの前処理効率は流動キャビテーションのほうが超音波より20倍以上良いことがわかります。

【今後の展開】

流動キャビテーションは、噴射圧力、キャビテーション数(気泡圧潰場の圧力と噴射圧力の比)、絞り部直径などの流動条件の最適化により、キャビテーションのさらなる強化が可能です。さらには、キャビテーション圧潰時に高温・高圧スポットが形成されると言われており、耐高温・耐高圧容器を用いることなく化学反応を行える可能性を有しています。すなわち、様々な化学反応プロセスに流動キャビテーションを有効利用できる可能性が秘められており、環境負荷を低減したグリーンケミストリーに貢献できる可能性があります。

東北大学の研究グループでは、キャビテーションに関する研究をさらに進めており、流動キャビテーションやパルスレーザを用いたキャビテーションの強力化に成功しており、さらなるキャビテーションの有効利用の可能性が示されています。 技術移転をご希望される方は,下記の技術移転の問い合わせ先までご連絡ください。

【技術移転に関する問い合わせ先】

株式会社東北テクノアーチ 技術移転マネージャー

白田 大介(しらた だいすけ)

TEL:022-222-3049,

E-mail:shirata*t-technoarch.co.jp(*は@に置き換えてください)

【用語解説】

1)キャビテーション:液体が高速で流れる際に、圧力が低下して気体(泡)に相変化する現象。流速の低下により気体から液体に戻る気泡の圧潰時に衝撃力を発生。

2)ベンチュリ管:絞り部を有する管で、絞り部の高速・低圧領域でキャビテーションが発生し、拡大部でキャビテーションが圧潰して衝撃力を発生。

【問い合わせ先】