気候変動により“想定最大”が変わる

- 将来、線状降水帯がもたらす最大クラスの雨とは -

2025/06/30

研究者ウェブサイト

発表のポイント

概要

近年、大雨の頻発と激甚化により、全国各地で深刻な被害が生じており、その対策は喫緊の課題となっています。

東北大学大学院工学研究科の平賀優介助教の研究チームは、数値気象シミュレーション手法を用いて、線状降水帯がもたらす想定最大規模の雨を推定しました。さらに、同チームが開発した独自の手法により、気候変動の影響で、現在「最大クラス」とされる大雨が、将来さらに激化し、頻度も増す可能性があることを明らかにしました。

本成果は、気候変動の影響を踏まえた「想定最大規模降雨」の推定や、現在の治水安全度の見直しに向けた議論の出発点となり、ハザードマップ・治水計画の再検討、防災対策・インフラの更新へとつながると期待されます。

本成果は、6月21日付で水文学(すいもんがく)の専門誌Journal of Hydrologyに掲載されました。

研究の背景

近年、大雨の頻発と激甚化により、全国各地で深刻な被害が生じています。気候変動の進行に伴い、今後こうした傾向がますます深刻化することが予測されています。こうした中、国土交通省は「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」において、各地域で「想定最大規模降雨」を設定し、「少なくとも命を守り、社会経済に壊滅的な被害が発生しない」対策の実施を定めています。日本では、1年間で発生する確率が1/1,000(1,000年に1回)以下の確率で発生する非常にまれな大雨が「想定最大規模降雨」と定義されています。米国のように、より低頻度な1/10,000以下の確率を採用する例もあります。現在公表されている洪水浸水区域図などは、この想定最大規模降雨を前提として作成されており、防災の基盤となっています。

では、気候変動が進むと、この「想定最大規模降雨」そのものも変化してしまうのでしょうか。実は、気候変動がこのような超低頻度の大雨に与える影響は、いまだによく分かっていません。その理由の1つとして、想定最大規模のような極めてまれな大雨は過去に観測記録がほとんどなく、気候変動の影響を評価・議論するための事例が大きく不足していることがあります。

また、大雨の発生・程度には、気温や海水温の上昇によって大気中の水蒸気量が増加する熱力学的要因に加え、上昇気流の強化や風の収束といった力学的要因も大きく関わっています。そのため、気温の上昇に伴う水蒸気量の増加だけでは、気候変動による大雨の変化を十分に説明することはできません。従来の研究では、熱力学的要因のみを基に、想定最大規模降雨の増加が論じられていたものが多かったものの、力学的要因も併せて明示的に評価した研究は限られていました。

このような背景から、研究チームは本研究で、数値気象モデルを用いた物理法則に基づく手法により、熱力学的・力学的要因の両面から、気候変動が「想定最大規模降雨」に与える影響を科学的に推定することを目指しました。

今回の取り組み

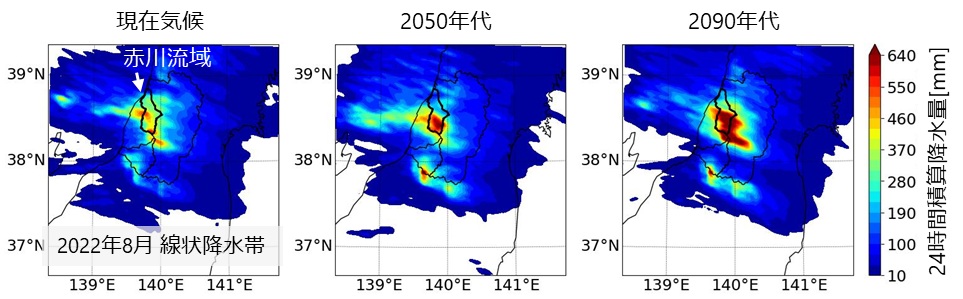

本研究では、東北地方における線状降水帯を対象とし、山形県の赤川および新潟県の越後荒川流域において、各流域で雨量が最大となるシナリオを推定しました。平賀助教のチームが提案した、気候変動の影響を考慮しながら降雨パターンを空間的に移動させる手法[1]を用いて、2050年代および2090年代の気候における「想定最大規模降雨」を推定した結果、特に赤川流域では雨量の大幅な増加が確認されました(図1)。

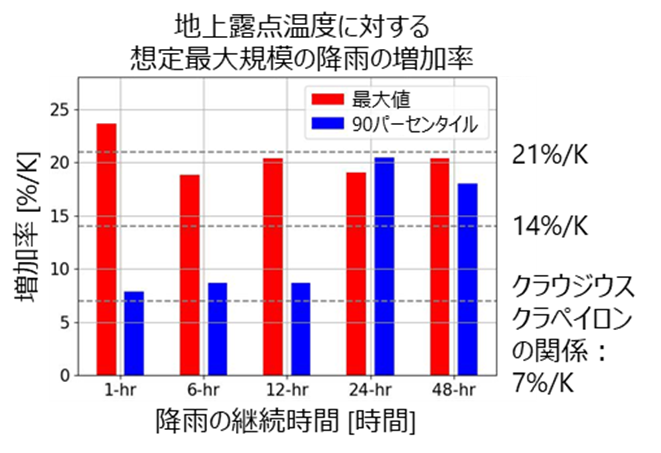

この増加率を分析したところ、地上気温または地上露点温度1度の上昇に対して、降雨量が20%以上増加することが示されました(図2; 継続時間1時間の場合)。他の降雨継続時間でも、1度の上昇で少なくとも14%以上の増加が見られました。これは、気温1度の上昇により、空気中の水分量が約6~7%増えるという、熱力学的な関係「クラウジウス・クラペイロンの関係」を大きく上回る増加です。本研究では、なぜこのような結果が生じたのかを気象学の観点から分析し、大気下層での風の収束の強化や、強い対流の持続といった力学的な影響が大きいことを明らかにしました。つまり、仮説通り、気候変動が想定最大規模降雨に与える影響としては、熱力学だけでなく、力学的要因が非常に重要であるという結果が得られました。

さらに、大量の気候シミュレーションデータを併せて活用することにより、図1に示す想定最大規模降雨シナリオの「発生頻度」を評価する新たな枠組みを提案しました。具体的には、数多くの気候シミュレーションと比較し、今回の推定シナリオのような大雨が、どれくらいまれに起きるものかを調べる方法です。その結果、温暖化が進んだ気候では、現在「最大クラス」とされる大雨が、今よりも頻繁に発生する可能性があることを明らかにしました。たとえば、現在の気候における想定最大規模降雨は、気温が4度上昇した未来においては、現在のおよそ10倍以上の頻度で発生する可能性があると推定されました。

提案した枠組みにより、気候変動が想定最大規模降雨に与える影響を、降雨量・発生確率の両面から定量的に評価することに成功しました。

今後の展開

本研究は、線状降水帯を対象に、熱力学的および力学的要因を明示的に考慮して「想定最大規模降雨」への気候変動の影響を評価した世界初の事例です。降雨継続時間ごとの増加率を定量的に算出できるようになったことで、今後、気候変動の影響を考慮した「想定最大規模降雨」の推定や、新たな安全基準の策定が期待されます。本成果は、ハザードマップ・治水計画の見直しや、防災対策やインフラの更新などに活かされ、水害に強い社会の構築に寄与することが期待されます。

さらに、国際的な治水対策やインフラ整備にも応用可能であり、将来的にはグローバルな防災強化にも貢献できる可能性があります。

一方で、さらなる信頼性の向上には、より多くの豪雨事例を対象とした解析などを進める必要があります。研究チームは「私たちは今後も、将来的な見直しや手戻りのない治水の実現に向けて、気候変動下における「想定最大規模降雨」の実態解明に継続して取り組んでまいります」と述べています。

謝辞

本研究は、JSPS科研費 (課題番号:JP23K19131, JP24K17350)、鹿島学術振興財団、東北地域づくり協会による助成を受けました。また、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)、および、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の支援を受けました(課題番号: jh240013)。

掲載論文は「東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」の支援を受けました。

用語説明

(注1)スーパーコンピュータAOBA

東北大学サイバーサイエンスセンターが2020年10月から運用しているベクトル型スーパーコンピュータ。共同利用・共同研究拠点の設備として学内外の多くの研究者に利用されている。

https://www.cc.tohoku.ac.jp/service/supercomputer/

(注2)線状降水帯

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50~300km程度、幅20~50km程度の線状に伸びる強い降水域。

参考文献

- [1] Hiraga, Y., Tahara, R., & Meza, J. (2025). A methodology to estimate Probable Maximum Precipitation (PMP) under climate change using a numerical weather model. Journal of Hydrology, 652, 132659.

論文情報

著者: Yusuke Hiraga*, Satoshi Watanabe, Takeshi Yamashita, Hiroyuki Takizawa

*責任著者: 東北大学工学研究科土木工学専攻 助教 平賀優介

掲載誌: Journal of Hydrology

DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133724