世界初の頭皮密着型でどこでも脳磁計の未来へ

- てんかん診断の精度向上と、脳磁図検査の普及拡大にはずみ -

2022/04/14

〇大学院工学研究科先端スピントロニクス医療応用工学共同研究講座 教授 安藤 康夫

発表のポイント

概要

脳磁計は、脳の電気活動に伴う微弱な磁場変化を計測する装置で、てんかん(※5)の診断など、様々な脳機能を非侵襲的に測定できます。東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野の中里信和教授と、同大学大学院工学研究科応用物理学専攻の安藤康夫教授のグループは、TMR(トンネル磁気抵抗効果)センサを利用した体性感覚誘発磁界の計測に、世界で初めて成功しました。従来の脳磁計液体ヘリウムによる冷却を必要とする大型の装置でしたが、TMRセンサはその必要がなく、頭皮に接触して脳磁図の空間精度を画期的に高めます。しかも小型で外部雑音にも強く、製造コストが安価で大量生産も可能であり、将来的に安価で持ち運び可能な脳磁計の開発実用化に期待がかかります。

本研究成果は、2022年4月12日(現地時間)、英国の科学誌Scientific Reports(電子版)に掲載されました。

研究内容

脳磁計は、脳の電気活動に伴う微弱な磁場変化を計測する装置で、様々な脳機能を非侵襲的に測定する事ができます。脳磁図とは、いわば「磁気で計測する脳波」であり、超伝導センサを用いて脳の機能診断や、てんかんの原因部位の検査に用いられてきました。しかし、センサの性能を十分発揮するためには超低温の液体ヘリウムによる冷却が必要であるため、装置の大型化が避けられませんでした。また、厚みのあるヘリウム容器にあわせて形状が固定されたヘルメット型装置へ頭部を挿入しなければならず、磁場センサを十分に頭皮に近づけることができなかったため、磁場源推定精度が十分には発揮されていませんでした(図1)。

今回の研究では、東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野の中里信和教授と、同大学大学院工学研究科応用物理学専攻の安藤康夫教授のグループは、室温で作動し液体ヘリウムによる冷却が不要なトンネル磁気抵抗(Tunnel Magneto-Resistive Sensors: TMR)素子を用い、健常者の左手首の正中神経を電気刺激した際に右大脳の体性感覚野から発生する超微弱な脳磁図を計測することに世界で初めて成功しました。このTMRセンサを用いる利点には、1)頭皮に密着できるため脳磁図の空間的な精度が向上すること、2)小型でかつ製造コストが安価であること、3)外部雑音に強いこと、4)SQUID脳磁計に必要な年間数千万円の液体ヘリウムが不要であること、等が挙げられます。

本研究グループの中里信和教授は東北大学において1987年から脳磁図の研究に取り組んできた先駆者です。本研究では、従来の超伝導磁気センサの問題を解消する画期的な技術です。本研究で用いたTMR素子は、大学院工学研究科の安藤康夫教授らのグループが、スピンセンシングファクトリーおよびコニカミノルタと共同で開発してきたものであり、感度の点で世界最高記録を更新し続けています。本研究は、東北大学が得意とするスピントロニクス(※6)の医学応用・社会実装を、より一層、推進する画期的な研究成果と言えます。

結論

本研究で微弱な脳磁図が測定できたことにより、普及型TMR脳磁計の実現が見えて来ました。TMRセンサは外部雑音にも強く、特殊な磁気シールド室から出て、普段の日常生活の中での脳の機能を調べ、てんかんなどの診断が可能となることが期待されます。また、製造コストが安価で大量生産も可能であり、将来的に安価で持ち運びできる、多点での計測が可能な脳磁計(図3)の開発実用化が期待されます。

本研究は科学技術振興財団戦略的イノベーション創出推進プログラム(201106007)、および、日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究B 16H05435)の支援を受けました。

用語説明

※1 脳磁図

脳の神経細胞の中を流れる微弱な電流によってできる磁場。この磁場は地磁気の数億分の一というきわめて微弱な信号だが、電気で測定する脳波と比べて磁場では空間的な歪みが無視できるほど小さいため、脳の活動部位をミリメートル単位で推定できるという優れた性質を持つ。皮膚や粘膜の感覚や、聴覚、視覚、運動、言語など、あらゆる脳の活動をミリ秒単位、かつミリメートル単位で診断できる「夢の脳機能検査法」である。

※2 脳磁計

微弱な脳磁場を測定する装置。従来の脳磁計では、超伝導量子干渉素子(Superconducting quantum interference device: SQUID)と呼ばれる超伝導センサが使われていたため、これを冷却する液体ヘリウムの格納容器の壁の厚さが限界となり、磁気センサを頭皮に近づけられない(25ミリ以上)という問題があった。近年、液体ヘリウムの価格は高騰(年間2000〜3000万円の維持費)し、このことも普及が遅れる原因となっていた。また、従来のセンサは環境磁気雑音に弱く、特殊な磁気シールド室の中でしか脳磁図を測定することができなかった。

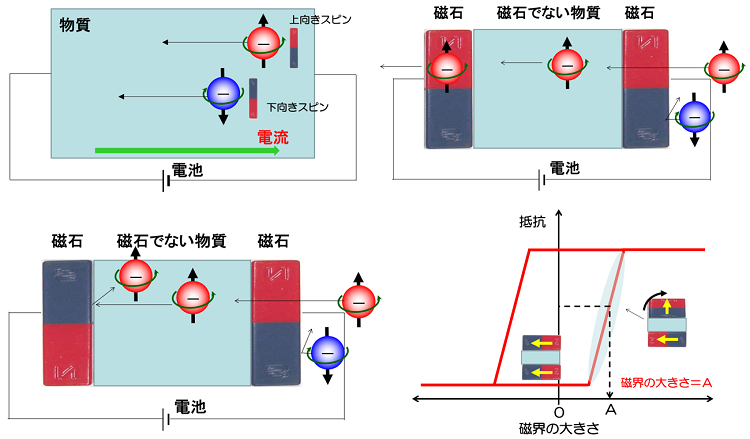

※3 トンネル磁気抵抗(TMR)効果

薄い絶縁体を挟む二層の強磁性体において、それぞれの磁化の向きが室温で電気抵抗を変化させる現象(図4)。東北大学大学院工学研究科の宮崎照宣名誉教授によって1995年に発見された。磁性体の一方の磁化が外部磁場で変化する場合、微弱な磁界を電気抵抗として計測できることになり、消費電力がきわめて低い高精度な磁気センサが実現した。これがTMR素子である。

※4 体性感覚誘発磁界

身体の皮膚や粘膜の感覚が、大脳に到達して「脳が感じる」時に出現する脳磁図。従来の超伝導を用いた脳磁計でも臨床応用がもっとも進んでいる検査法である。本研究で用いた手法は、手首の正中神経を電気で刺激した際に、刺激から約20ミリ秒後に反対側の大脳の手の感覚野から発生する磁場を測定したもの。きわめて微弱な信号であり、本研究でこれが記録できたことは、TMR脳磁計が実用化できることを示したことになり、画期的な成果といえる。

※5 てんかん

さまざまな原因で、大脳の神経細胞が過剰に興奮し、四肢や顔面などのけいれんや、さまざまな感覚症状や自律神経症状を生じる状態を「てんかん発作」とよぶ。てんかんとは、外傷、脳卒中、腫瘍、脳奇形、先天性異常などのさまざまな病気によって、てんかん発作を繰り返す病気である。全人口の1%ほどが有する疾患であり、日本では100万人の患者数がある。そのうち約7割は薬を服用し続けることによって発作を抑えることができるが、薬が効かない難治性てんかんでは、原因となる脳の部位を切除する外科治療が有効である。東北大学では2010年に、我が国初の「病院てんかん科」を創設し、本研究グループの中里信和教授が着任している。てんかんの外科治療においては、どの部位を切除するかを決定する上で、脳磁図検査はきわめて有用である。従来は液体ヘリウムを用いた高価な脳磁計しか利用できなかったが、本研究の成功によって、今後、安価で多チャンネルの室温TMR脳磁計が開発されれば、装置が爆発的に普及し、多くのてんかん患者が恩恵を受けられるものと期待される。

※6 スピントロニクス技術

電気工学(エレクトロニクス)と磁気工学(マグネトロニクス)が合体した新しい工学研究領域を指す。東北大学が得意とする分野であり、大野英男総長や、本研究グループの安藤康夫教授らが中心となって、2019年4月には「東北大学先端スピントロニクス研究開発センター」が設立された。以後、世界トップレベルの研究が進められている。本研究では、東北大学が得意とするスピントロニクスの医学応用・社会実装を、より一層、推進する画期的な内容といえる。

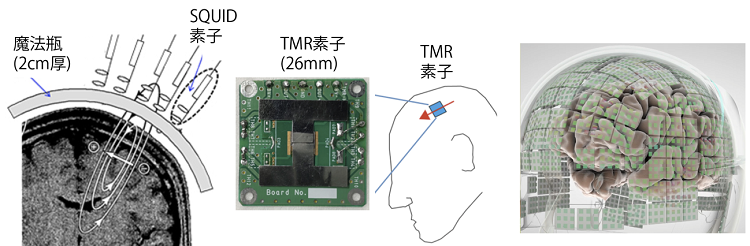

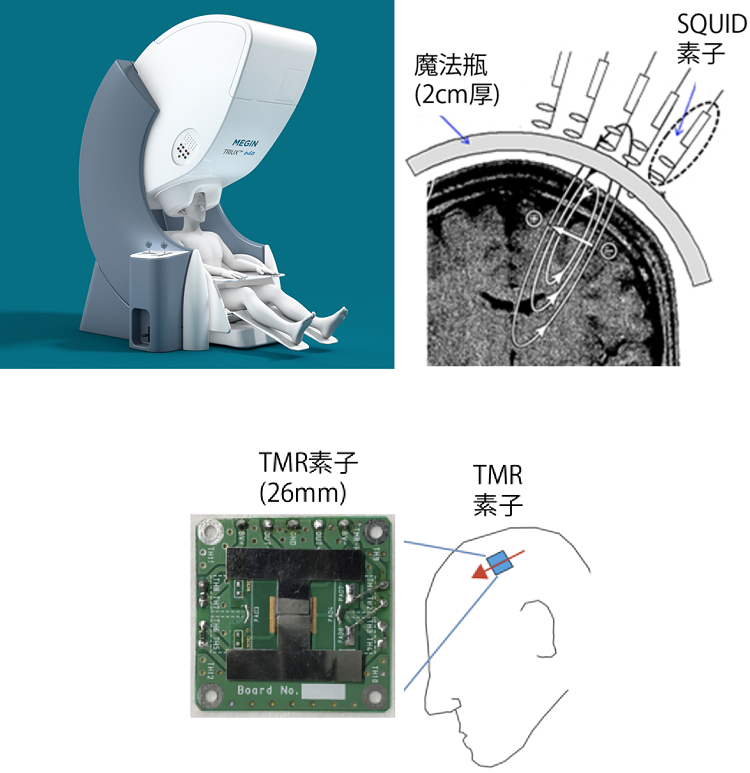

図1.脳磁計の新旧比較

従来のSQUID素子を用いた磁場測定(上)は液体ヘリウムで冷却することが必要な為、2 cm厚の魔法瓶が必要で頭皮より離れて計測される。本研究で用いたTMR素子を用いた磁場計測(下)では、室温動作であり頭皮に密着して記録が可能である。

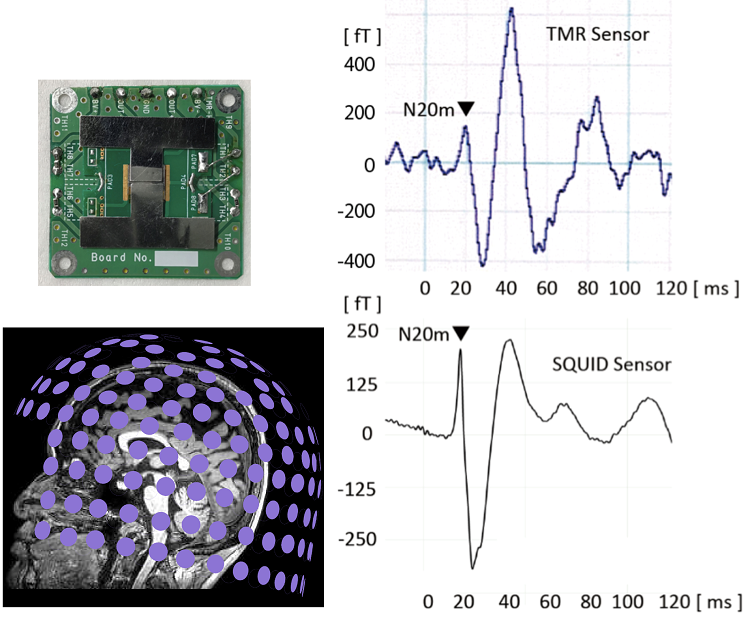

図2.本研究で測定した体性感覚誘発磁界

TMR素子を用いた体性感覚誘発磁界反応波形(右上)とSQUID素子を用いた波形(右下)。ふたつの波形は類似の形状を示し、TMR素子の捉えた振幅はSQUID素子より高い。脳磁図N20m反応は、刺激から約20 ms後で最も安定的に出現する反応。

図4.TMR素子の原理

電子は上向きスピンと下向きスピンの2種類が存在し、電気回路中の電気の流れに関与する。しかし、磁石を2つ同じ向きに並べた時には上向きスピンは回路中を流れることができるが下向きスピンは流れることができない。この性質を利用し、一方の磁石を固定し(ピン層)、他方の磁石を外界からの磁場の影響で自由に回転できるように(フリー層)作製したのがTMRセンサである。フリー層とピン層の磁石の向きが同じ場合は抵抗値が低く電流が流れ、逆向きの時は抵抗値が高く電流はほとんど流れない。フリー層の動作中に変化する電流値を計測することで、外界からの磁場変化を捉えるのがTMR素子の原理となる。

論文情報

(トンネル磁気抵抗センサにより、頭皮密着での脳磁図の頭皮水平成分を測定)

著者: Kanno A, Nakasato N*, Oogane M, Fujiwara K, Nakano T, Arimoto T, Matsuzaki H, Ando Y.

掲載誌: Scientific Reports

DOI: 10.1038/s41598-022-10155-6

URL: https://doi.org/10.1038/s41598-022-10155-6

お問合せ先

東北大学大学院工学研究科 先端スピントロニクス医療応用工学共同研究講座 教授 安藤 康夫

TEL:022-752-2168

E-mail:yasuo.ando.d1@tohoku.ac.jp