電子デバイスの排熱制御に向けた「スピン梯子系銅酸化物」の配向成膜技術を開発

─ 半導体シリコン基板にも低温で容易に作製 ─

2022/08/23

発表のポイント

概要

多量の熱を発生する電子デバイスは排熱が機器の故障や誤動作の原因になります。電子デバイスの高集積化が進むにつれ、この問題はますます深刻になります。そのため、放熱や断熱、遮熱を制御する熱マネジメントが重要な課題です。

東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻 藤原研究室の渡辺祥太氏(研究当時:博士前期課程)、寺門信明助教(研究当時:JSTさきがけ研究者兼任)、藤原巧教授らは、同大学院工学研究科技術部の宮崎孝道博士、東京電機大学の川股隆行准教授(研究当時:東北大学助教)らとの共同研究により、次世代の熱マネジメント技術への応用が期待できる磁性原子が梯子(はしご)状に配列したスピン梯子系銅酸化物La5Ca9Cu24O41を配向成膜することに成功しました。今回開発した技術は、簡便なスパッタリング法を用いてガラスや単結晶シリコン上への低温成膜(約400℃)が可能であるうえ、結晶中で高熱伝導な梯子面を基板に対して平行に堆積できるため、異方的かつ効率的な排熱やその再利用を可能にする次世代熱制御デバイスへの応用が期待されます。

本研究成果は、オランダの学術出版大手エルゼビアが発行する表面科学に関する国際学術誌「Applied Surface Science」に2022年8月9日にオンライン掲載されました。

研究の背景

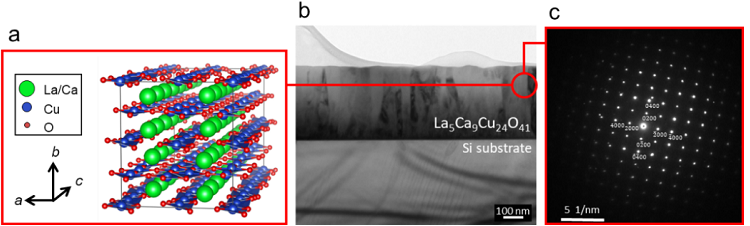

スピン梯子系銅酸化物は、その名の通りイオンが梯子状に並んだユニークな層状構造を持ちます(図1)。また、その梯子面に沿って熱が高速で移動し、その熱流束を電気や化学的な外場によって大幅に制御できると考えられています。この制御機構は、熱の方向や伝わり易さを時間的・空間的に制御する次世代の熱マネジメント技術への応用が期待されます。

当研究グループは、スピン梯子系銅酸化物の中でも最大の室温熱伝導率(金属の鉄と同程度)を示すLa5Ca9Cu24O41(以下LCCO;図1)に注目してきました[1]。しかし、デバイス作製において重要なスパッタリング法と呼ばれる成膜プロセスを用いると梯子の向きがバラバラになってしまい、スピン梯子系銅酸化物のメリットである高熱伝導性が失われてしまうという課題がありました。

研究内容の詳細

スパッタリング法には、基板の種類と温度、薄膜の元となるターゲット物質、ガス種やその圧力など数多くの操作パラメーターがあります。今回の研究では、LCCOの配向構造を生み出す成膜条件を詳細に調査し、基板温度がキーパラメーターであることを見出しました。

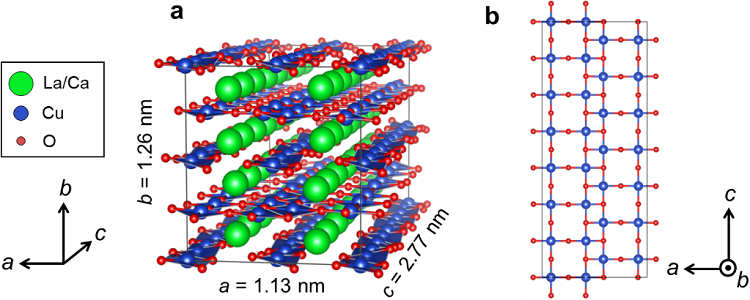

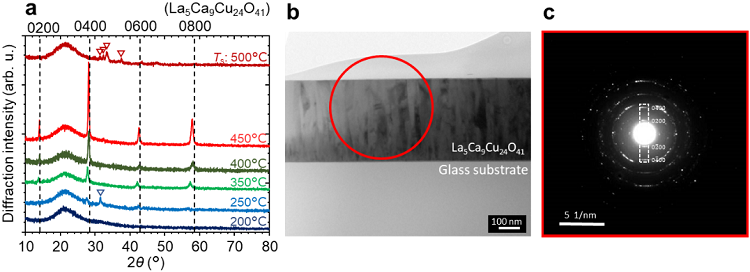

図2aが示すように、石英ガラス基板の温度が350~450℃のとき、 (0k00) 面由来のピークのみが明瞭に現れます。X線の回折理論によれば、これはb軸配向、すなわち高熱伝導な梯子面が基板に対して平行に堆積していることを意味します。また、透過型電子顕微鏡像や電子線回折パターンの観察からは柱状成長した単結晶ドメインの存在を確認できました。

図2.石英ガラス基板上に堆積したLa5Ca9Cu24O41。(a) 異なる基板温度(Ts)で成膜した試料のX線回折パターン、(b) Ts = 400°C試料の透過型電子顕微鏡像、(c) 丸囲み部の電子線回折パターン。

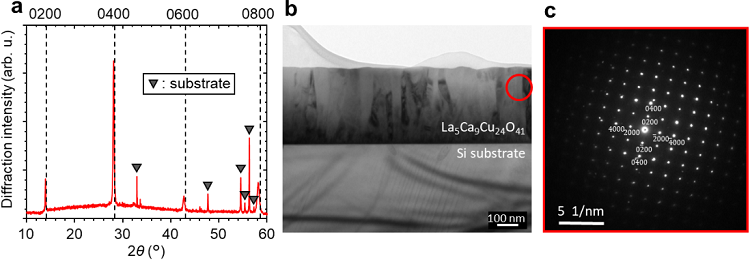

図2で見られた約400℃における柱状配向構造は単結晶シリコン基板上のLCCOにおいても確認できました(図3)。基板温度と柱状構造の関係は、一般的な薄膜成長モデルによって説明され、配向構造については梯子面を形成する銅と酸素の強い結合力と低い表面エネルギーによって説明されます。

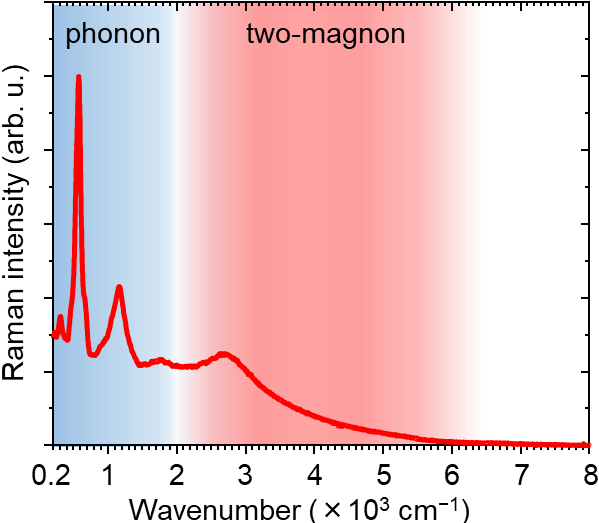

梯子面の高い熱伝導の起源は銅イオンの電子スピン注4由来の特殊な粒であり、これはマグノン注5と呼ばれます。本試料のラマン分光注6(図4)においてマグノンの存在を示すピーク(two-magnon)が明瞭に観察されました。これは今回の配向膜は梯子面内での高い熱伝導を保持していることを意味する重要な結果です。

研究の意義・今後の展望

La5Ca9Cu24O41を初めとするスピン梯子系銅酸化物の成膜に関する研究はこれまでもありましたが、梯子面と基板が平行になるような配向構造を狙って成膜した研究は今回が初めてです。デバイス応用において重要な成膜プロセスであるスパッタリング法を用いてガラスやシリコンへの低温成膜できる点に意義があり、また、電極や他物質からなる多層構造と組み合わせることによって、電子デバイスの効率的な排熱やその再利用を可能にする次世代の熱制御デバイスへの応用が期待されます。

用語説明

(注1)スピン梯子系銅酸化物

梯子状に配列した銅イオンを持つ層状化合物(図1)。梯子に沿ってマグノン注5が熱を輸送する。

(注2)スパッタリング法

薄膜製造法のひとつ。プラズマ化したイオンを薄膜の元となるターゲット試料に衝突させ、飛び出した原子やイオンを基板に堆積させる。

(注3)熱制御

熱の流量、方向、温度分布などを時間的、空間的に操る技術。

(注4)電子スピン

電子が持つ、自転に相当する角運動量。磁気を帯びており、その大きさをスピン磁気モーメントと呼ぶ。

(注5)マグノン

電子スピンを小さな棒磁石とすると、それを半回転させた状態。磁石が作る波(スピン波)を量子力学的に扱った準粒子として扱われ、電子スピンの配列上を動く。

(注6)ラマン分光

物質にレーザー光を照射し、散乱光のスペクトルからマグノンなどの状態を調査する方法。

参考資料

[1] N. Terakado, Y. Nara, Y. Machida, Y. Takahashi, T. Fujiwara, Sci. Rep. 10, 14468 (2020).

論文情報

著者: Shota Watanabe, Nobuaki Terakado, Yoshihiro Takahashi, Takamichi Miyazaki, Koki Naruse, Takayuki Kawamata, Takumi Fujiwara(渡辺祥太、寺門信明、高橋儀宏、宮崎孝道、成瀬晃樹、川股隆行、藤原巧)

掲載誌: Applied Surface Science Volume 604, 1 December 2022, 154444

DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.154444

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433222019778

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業さきがけ「熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御」(研究総括:花村克悟 東京工業大学 工学院 教授)における「スピン熱伝導を利用した熱伝導可変材料の創出」(課題番号:JPMJPR18I7、研究者:寺門信明)」、および日本学術振興会科研費(若手研究(A))「スピン熱伝導性薄膜による能動的熱流制御」(研究課題番号:17H04811、研究代表者:寺門信明)の支援を受けて実施されました。

お問合せ先

東北大学 大学院工学研究科 応用物理学専攻 助教 寺門 信明

TEL:022-795-7965

E-mail:nobuaki.terakado.c8@tohoku.ac.jp