理論計算で2次元半導体中における27種類の添加元素の影響を系統的に予測

- 次世代の電子や光学デバイス開発の指針に -

2024/12/04

発表のポイント

- 2次元半導体MoS2(二硫化モリブデン)中に、27種の元素をそれぞれドーピング(注1)した際の安定な原子構造と電気特性を、高精度な理論計算を用いて予測しました。

- 通常の半導体とは異なり、全ての添加元素において、電気を運ぶキャリアが局在する状態が安定となることを明らかにしました。

- この発見は、MoS2中の電気伝導が不純物伝導であることを示唆しており、次世代デバイス開発において重要な設計指針を与えます。

概要

原子3個分の厚さから成る2次元物質の遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)(注2)の中で代表的な単層二硫化モリブデン(MoS2)は、優れた電気的および光学的特性を持つことから、次世代半導体材料として期待されています。MoS2の電気特性や光学特性を制御するためには、適切な元素を添加すること(ドーピング)によるキャリア導入が必要ですが、これまで実験で検証された効果的な元素はレニウム(Re)など数種類に限られていました。

東北大学金属材料研究所Soungmin Bae(ベ ソンミン)助教、清原慎講師、熊谷悠教授、大学院工学研究科の宮本伊武己大学院生らの研究グループは、二硫化モリブデンに27種類の元素を導入した際の安定な原子構造や電気特性を、密度汎関数理論(注3)に基づく精緻な計算機シミュレーションにより明らかにしました。その結果、すべての元素において、導入したキャリアが局在する状態が安定となり、通常の半導体で見られる広がった状態とは異なることが分かりました。このことは、不純物を添加したMoS2は、従来想定されていた通常のバンド伝導とは異なり、添加元素間を飛躍しながら移動する不純物伝導が支配的であることを示唆します。この発見はMoS2における普遍的な電気伝導メカニズムを理解する上で重要な発見であり、ドーピングに使用できる元素の範囲を大きく広げました。

今回の研究成果は、2024年12月2日(現地時間)に米国化学会発行の学術誌ACS Nanoに掲載されました。

研究の背景

単層が原子3個分の厚さから成るTMDCは、優れた電気特性や光学特性を持つことから、次世代の電子デバイスへの応用が期待される材料です。特にMoS2は最も精力的に研究がなされているTMDCであり、ウェハースケールでの大面積化を実現していることから、従来のシリコン半導体の限界を超えた、次世代デバイス材料として期待されています。

電界効果トランジスタなどのデバイス製造において、元素を添加するドーピングによって伝導キャリアを導入し、電気特性を制御する必要があることから、MoS2への元素ドーピングに関する研究が盛んに行われています。しかし、実験で用いられる元素は、既にドーピング手法が確立されているReやニオブ(Nb)など数種類に限られています。添加する元素の影響を系統的に調べることができれば、より電気特性の制御に適した元素の発見や、ドーピングによるキャリア導入のメカニズムの正しい理解につながり、結果としてデバイス応用におけるさらなる性能最適化が期待されます。

今回の取り組み

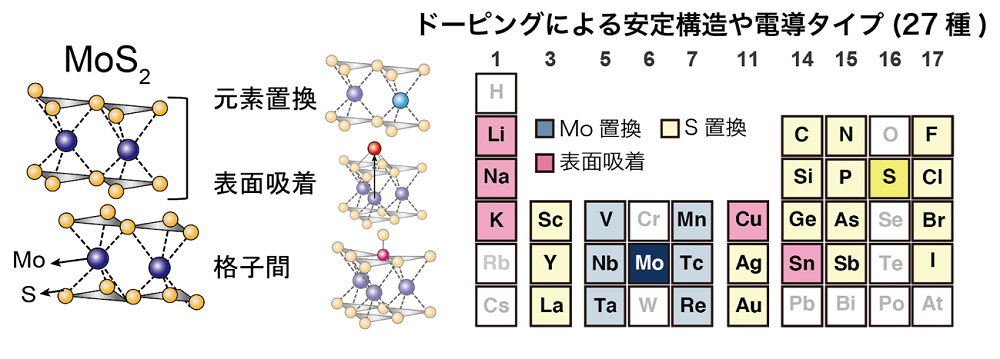

本研究では、MoS2に導入した27種の元素ドーピングを対象に、密度汎関数理論に基づいた理論計算を行いました。まず、各元素に対し、元素置換、表面吸着、格子間配置など様々な配置を網羅的に計算することで添加元素の安定位置を示し、添加元素ごとの安定な原子構造を明らかにしました (図1)。

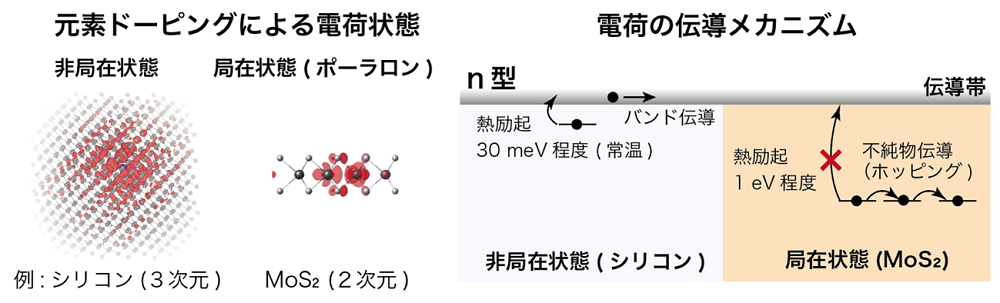

また、シリコンなどの3次元半導体では、伝導キャリアは、空間的に広がった状態で安定となり、室温で容易に励起され伝導に寄与します。しかしMoS2中では、添加元素の種類によらず、空間的に局在するポーラロン(注4)状態が安定となり、深い準位を形成することが予測されました (図2(左))。この結果、室温では励起されないことから、実験で観測されている電気伝導は、キャリアが伝導体を移動する通常のバンド伝導とは異なり、添加元素間を飛躍しながら移動する不純物伝導(ホッピング伝導)であることが示唆されました(図2(右))。これらの理論予測は、最近実験で観測されているReを添加した際の原子及び電子構造(参考文献1)とも良い一致を示しており、予測の確からしさが実験からもサポートされています。

今後の展開

次世代半導体であるTMDCなどの2次元半導体において、元素ドーピングによる物性制御は、デバイス応用において不可欠です。本研究で明らかになった二硫化モリブデン中での伝導キャリアの局在化とそこから推測される不純物伝導メカニズムは、元素ドーピングに関する基本的な発見であり、TMDC半導体特性の本質的理解につながるものです。今後は、他の2次元TMDCへの元素ドーピングに関する理論計算をさらに推進し、より深い知見を得られるように研究を進めていく予定です。

謝辞

本研究は、JSPS科研費基盤研究 B(JP22H01755)、特別研究員奨励費(JP23KF0030)、東北大学金属材料研究所先端エネルギー材料理工共創研究センター(E-IMR)の支援を受けて実施しました。

用語説明

(注1)元素ドーピング

特定の元素を半導体に添加することで、半導体の電気伝導度や光学特性を制御する方法です。元素ドーピングにより、物質中に伝導電子や伝導正孔が供給され、電気伝導性を発現します。

(注2)遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)

遷移金属原子(M)とカルコゲン原子(X)から構成され、一般式 MX₂ で表される、単層が原子3個分の厚さ(1 nm以下)を持つ層状物質です。次世代の半導体材料として期待されており、デバイス応用が盛んに研究されています。代表的なTMDCには、MoS2や二硫化タングステン(WS₂)などがあります。

(注3)密度汎関数理論

量子力学の基本方程式に基づき、物質中の電子の運動を計算する方法で、近年、固体物理の分野で広く用いられている手法です。

(注4)ポーラロン

結晶中の伝導キャリア(電子や正孔)が、大きな原子変位を伴いながら空間的に局在した状態です。

論文情報

著者: Soungmin Bae*, Ibuki Miyamoto, Shin Kiyohara, and Yu Kumagai*

*責任著者: 東北大学金属材料研究所 教授 熊谷 悠、助教 Soungmin Bae

掲載誌: ACS Nano

DOI: 10.1021/acsnano.4c08366