双方向噴射型プラズマ推進機の性能を向上

- 非接触での宇宙ごみ除去法の実現に期待 -

2025/09/03

発表のポイント

- 非接触で宇宙ごみを除去するための衛星に搭載することを想定した推進機の性能を室内実験で向上させることに成功しました。

- キセノン(Xe)など従来の推進剤に比べて入手容易なアルゴン(Ar)を用い、大電力で安定した作動を実現しました。

- 宇宙ごみに触れずに軌道を変える非接触除去技術の実現に向けて大きく前進しました。

概要

宇宙ごみ(スペースデブリ)は、役目を終えた人工衛星やロケットの破片で、地球の周りを高速で飛び回っており、増え続けることで運用中の衛星や宇宙機に衝突する危険が高まっています。そのため、「除去衛星」を軌道に投入し、安全にスペースデブリを取り除く手法の研究が進められています。

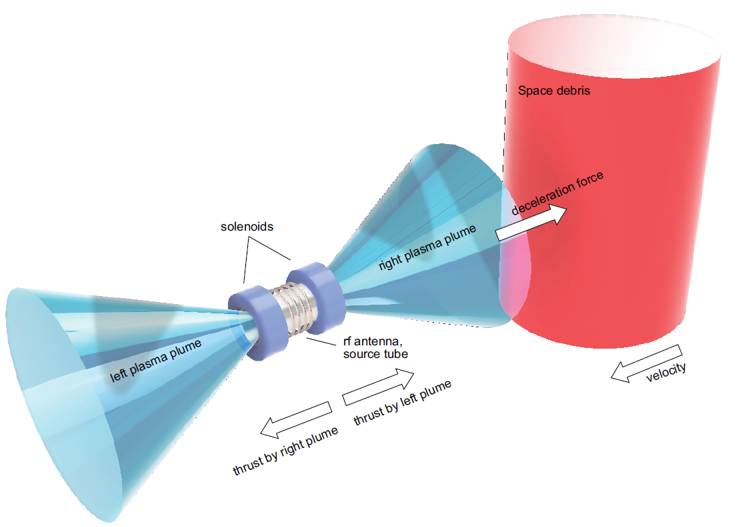

東北大学大学院工学研究科の高橋和貴准教授が開発を進める「双方向プラズマ噴射型の無電極プラズマ推進機」は、デブリに向けてプラズマを噴射することで対象物に減速力を与えつつ、逆噴射を同時に行うことによって自身には余分な推力がかからない仕組みを持っています。今回の研究では、この推進機の大電力化に加えて、「カスプ磁場(注1)」と呼ばれる特殊な磁場配位を導入し、これまで8mN程度であった減速力を25mN程度にまで向上させることに室内実験で成功しました。この成果は、スペースデブリを効率的かつ安全に除去する推進システムとして、技術的に大きな一歩となります。

研究グループは今後、さらなる性能向上と、実際に除去衛星に搭載可能な構造の推進機の研究開発を進めていきます。

本研究成果は2025年8月20日(現地時間)にオープンアクセス科学雑誌Scientific Reportsに掲載されました。

研究の背景

地球周回軌道上には役目を終えた人工衛星やロケットの破片など、多くのスペースデブリが存在しており、人工衛星や宇宙機の安全な運用のため、その除去法の開発が急務となっています。これまでに、ロボットアームやネットを用いて直接スペースデブリと接触する方式(接触式)と、レーザーやイオンビームによりスペースデブリの軌道を変更する非接触式が提案されており、精力的に研究開発が進められています。

研究グループが研究を進めているのは、長寿命・大電力電気推進機として期待されている無電極プラズマ推進機(磁気ノズル高周波プラズマ推進機(注2))を利用した非接触式除去法です。除去衛星に搭載した推進機からプラズマ流をスペースデブリに照射し、スペースデブリの周回速度を減少させることで高度を下げ大気圏に突入させることを想定しています。

しかし、片方向にプラズマを噴射するだけでは除去衛星自体が逆方向へ押しやられてしまい、対象物に継続的に減速力を与えることが困難です。そこで研究グループは、双方向にプラズマを噴射可能な「双方向プラズマ噴射型の無電極プラズマ推進機」を開発し、衛星に加わる正味推力を相殺してゼロに保持しながら対象物を減速させるという新しい手法を提案しました(注3)。これまでの実験で、作動電力1kW程度で最大8mN程度の減速力を実証していましたが、大型デブリの除去に対応するためには、大電力化と高推力化が必要でした。

研究成果

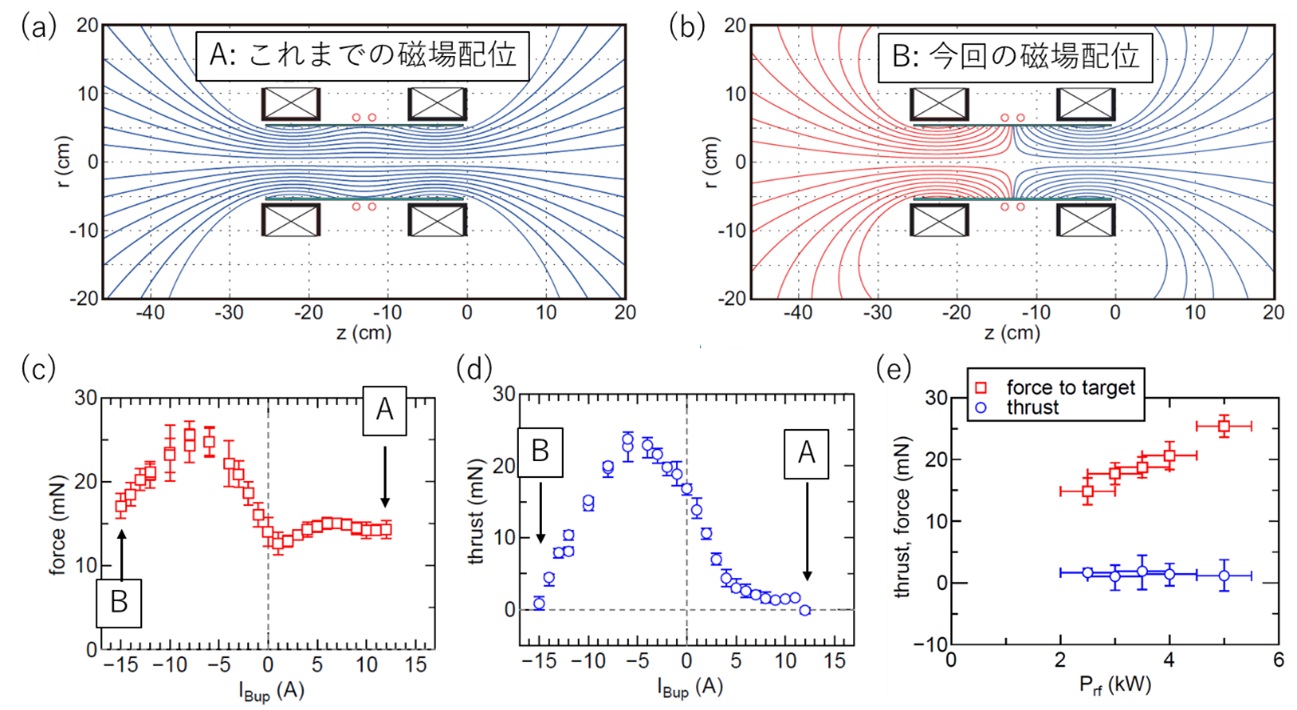

従来の推進機では、プラズマ発生部の磁場は比較的直線に近い形状でした(図2(a))。今回の研究では、新たに「カスプ磁場」と呼ばれる特殊な磁場配位を導入しました(図2(b))。これにより、左右対称な磁気ノズル構造はそのままに、推進機内部でのエネルギー損失を抑えることに成功し、デブリ模擬物体への減速力を増大させることができました。

図2(c)(d)は、デブリ模擬物体への減速力と正味推力を、磁場構造(ソレノイド電流)を変えた際に計測した結果を示しており、図中A、Bが図2(a)、図2(b)に示した磁場配位に対応しています。図2(d)に示すように両者の磁場配位において正味推力をほぼゼロとし、図2(c)に示すようにデブリ模擬物体へ減速力を与えられることが確認されました。また、Bの磁場配位では、Aに比べてより大きな減速力を与えられることが明らかになりました。さらに、大電力条件での実験では、推進機の正味推力をゼロに保持した状態で最大で25mN程度の減速力をデブリ模擬物体へ与えることに成功しました(図2(e))。当該推進方式は、キセノンなど従来の推進剤に比べて入手容易なアルゴンで作動可能であり、デブリ除去ミッションの低コスト化が期待されます。

今後の展開

本成果は、除去衛星がスペースデブリに直接触れることなく軌道を変える「非接触式デブリ除去技術」の実現に向けた大きな一歩です。研究グループは今後、さらなる性能向上と、実際に除去衛星に搭載可能な構造の推進機の研究開発を進めていきます。

図2. (a)これまでの実験、および(b)今回の実験で用いた磁場配位の計算結果。青線が右向き(デブリ方向)の磁力線、赤線が左向きの磁力線を示している。

(c)デブリ模擬物体に与えた減速力、および(d)正味推力の上流側ソレノイド電流に対する依存性。図中A・Bが(a)・(b)に示した磁場配位に対応する。

(e)磁場配位Bにおけるデブリ模擬物体への減速力(□)、および正味推力(〇)の高周波電力依存性の計測結果。

用語説明

(注1)カスプ磁場

磁力線の形状が尖ったように見える磁場構造であり、二つのソレノイドコイルに流す電流の向きを逆にすることで形成可能である。この方法では径方向中心領域では磁場強度がゼロになる特徴を有しており、壁面へのプラズマ損失を抑制する効果がある。

(注2)磁気ノズル高周波プラズマ推進機

高周波プラズマで発生した高密度プラズマを磁気ノズルで加速し噴射することで推力を発生する電気推進方式。プラズマに接触する電極が無いことから、大電力電気推進機の候補として研究開発が進められている。

(注3)「双方向プラズマ噴射型の無電極プラズマ推進機」を用いる新手法

2018年9月27日 東北大学プレスリリース

「プラズマ推進機を用いたスペースデブリ除去法の原理実証に成功」

謝辞

本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科学研究費補助金(JP23H05442, JP24K21537)、公益財団法人 村田学術振興・教育財団の研究助成を受けて行われました。

論文情報

著者: Kazunori Takahashi*

*責任著者: 東北大学大学院工学研究科 准教授 高橋和貴

掲載誌: Scientific Reports, 15, 30589 (2025)

DOI: 10.1038/s41598-025-16449-9

お問合せ先

東北大学大学院工学研究科 准教授 高橋 和貴(たかはし かずのり)

TEL:022-795-7064

E-mail:kazunori.takahashi.e8@tohoku.ac.jp