ゴム材料の自己補強機構をナノスケール観察で解明

- 高耐久性タイヤの設計指針となり低炭素・省資源社会への貢献に期待 -

2025/09/03

発表のポイント

概要

ゴム材料は自動車用タイヤをはじめ様々な製品に使用される基幹材料であり、その耐久性向上に基づくゴム製品の長寿命化や省資源化が求められています。多くのゴム材料は、大きく変形させるとその内部でゴムの分子鎖が引き伸ばされて整列する伸長結晶化が起こり、硬く切れにくくなります。このゴム材料の自己補強特性は耐久性に優れた材料の設計に不可欠な要素です。しかし、伸長結晶化はナノメートルスケールの現象であり直接観察が困難であることから、材料の補強につながる仕組みについては詳しくわかっていませんでした。

東北大学 多元物質科学研究所の陣内浩司教授、宮田智衆准教授、渡邉大介大学院生(研究当時、同大学 大学院工学研究科)、狩野見秀輔助教、陳楷研究員、同大学 大学院理学研究科の川勝年洋教授、住友ゴム工業(株)らの研究グループは、2つの最先端電子顕微鏡技術を複合的に用いることで伸長結晶の分布を可視化し、伸長結晶化によるゴム材料の自己補強メカニズムを解明することに初めて成功しました。本研究は、ゴム材料の耐久性向上のための指針を与え、持続可能な社会の実現に貢献すると期待されます。

本研究成果は、2025年9月2日(英国時間)に、科学誌 Nature Communications に公開されました。

研究の背景

ゴムは柔軟性や伸縮性に優れることから自動車・航空機用タイヤ、ホース、制振材、封止材、グリップ材などとして幅広い用途で使用されており、世界で毎年約3,000万トンが生産・消費される現代社会に不可欠な材料の一つです。近年、環境・資源問題が深刻化する中、より少ない材料でより長く使用できるゴム製品の開発が求められています。そのためには、ゴム材料の機械特性が発現する仕組みを詳細に理解し材料設計に役立てる必要があります。

主要なゴムである天然ゴムやイソプレンゴム(注6)の特徴的な性質の一つに、大きく変形させるとゴムの分子鎖が引き伸ばされて整列し結晶を形成する「伸長結晶化」という現象があります。この伸長結晶化現象はちょうど100年前の1925年に発見され、ゴムの弾性率(注7)や破断強度(注8)を大幅に高めることが知られていました。

しかし、この伸長結晶はナノメートルサイズと小さく直接観察が困難であるため、ゴム材料内部のどこでどのように伸長結晶化が起こっているのかについては、これまで謎に包まれていました。特にタイヤなどのゴム製品にはシリカナノ粒子(注9)やカーボンブラックといった微小な充填材が混ぜられており、これによりゴムの伸長結晶化挙動が変わることは知られていましたが、その仕組みについては未解明のままでした。

今回の取り組み

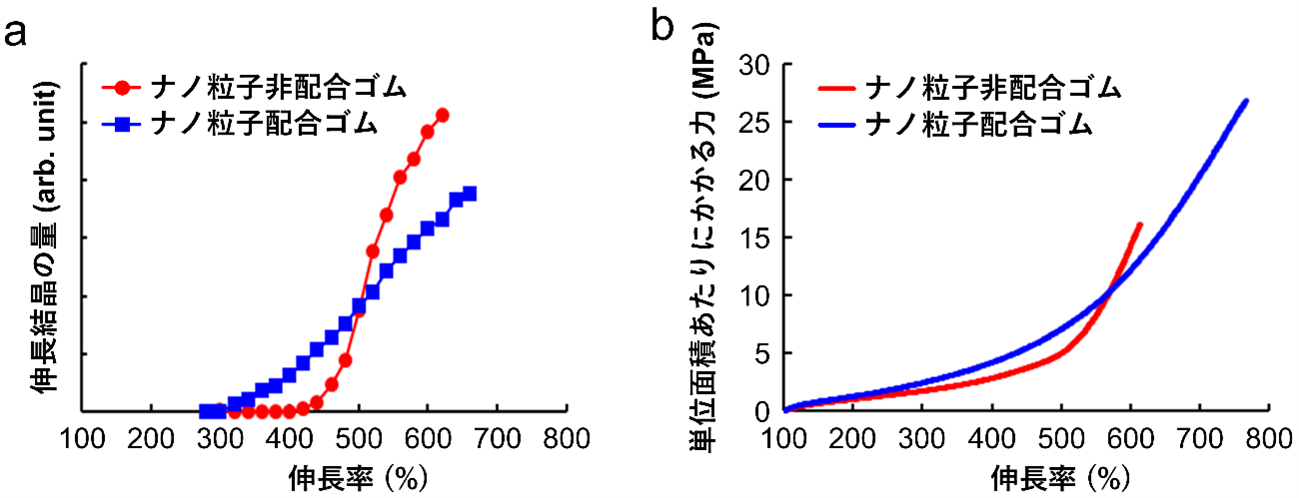

本研究では、シリカナノ粒子が配合されていないイソプレンゴム(ナノ粒子非配合ゴム)と同粒子が配合されたイソプレンゴム(ナノ粒子配合ゴム)の2種類の試料を用意しました。まず、これらの試料を伸長させながら、広角X線回折(注10)で伸長結晶の量を測定しました(図1(a))。

その結果、ナノ粒子非配合ゴムでは伸長率約450 %で伸長結晶化が起こるのに対し、ナノ粒子配合ゴムでは約300 %で伸張結晶化が観測され、ナノ粒子を配合するとより小さな伸長率から徐々に結晶量が増え始めることがわかりました。さらに、同じ試料を伸長させながら応力(単位断面積あたりにかかる力)を測定したところ、ナノ粒子非配合ゴムでは伸長結晶化が始まった後に応力が急増し始めるのに対し、ナノ粒子配合ゴムはなだらかな上昇カーブを示しました(図1(b))。このように、ナノ粒子の有無によって伸長結晶化挙動や力学特性が異なることが確認されました。

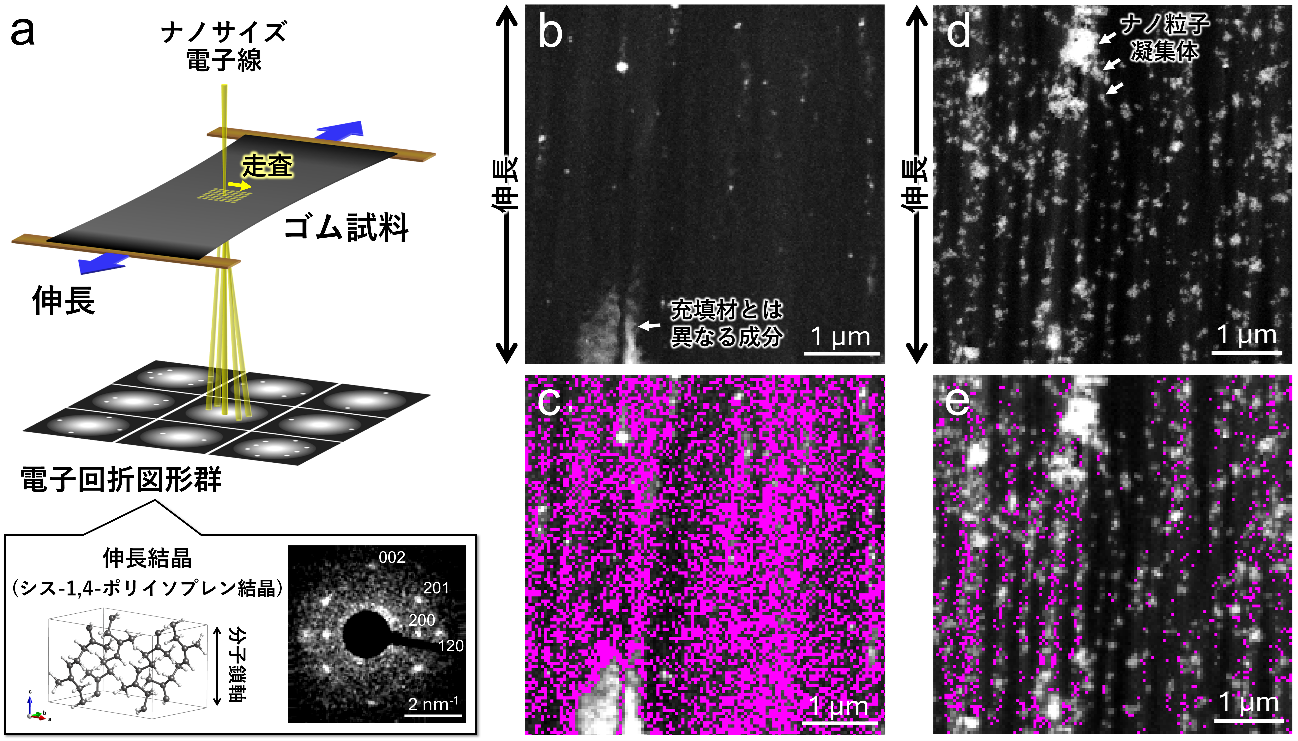

このような違いの起源を明らかにするため、本研究グループでは、これまでに開発してきた「試料を引っ張りながら透過型電子顕微鏡法で観察する技術」、および「スポット径がナノメートルサイズの電子ビームを走査しながら多数の電子回折図形(注11)を取得する技術」の2つの先端技術を組み合わせ、ゴム材料を伸長させながら観察しました(図2(a))。その結果、伸長したゴム材料内部における伸長結晶の空間分布をナノスケールで可視化することに成功しました。

この観察により、ナノ粒子非配合ゴムは比較的均質な内部構造を有しており(図2(b))、伸長結晶が試料内部で均一に形成されることがわかりました(図2(c))。この結果は、ある伸長率を超えると材料全体でほぼ同時に伸長結晶化が起こり始めることを示唆しており、図1(a, b)で示された伸長率約450 %以降の伸長結晶量と応力の急激な増加を説明するものです。

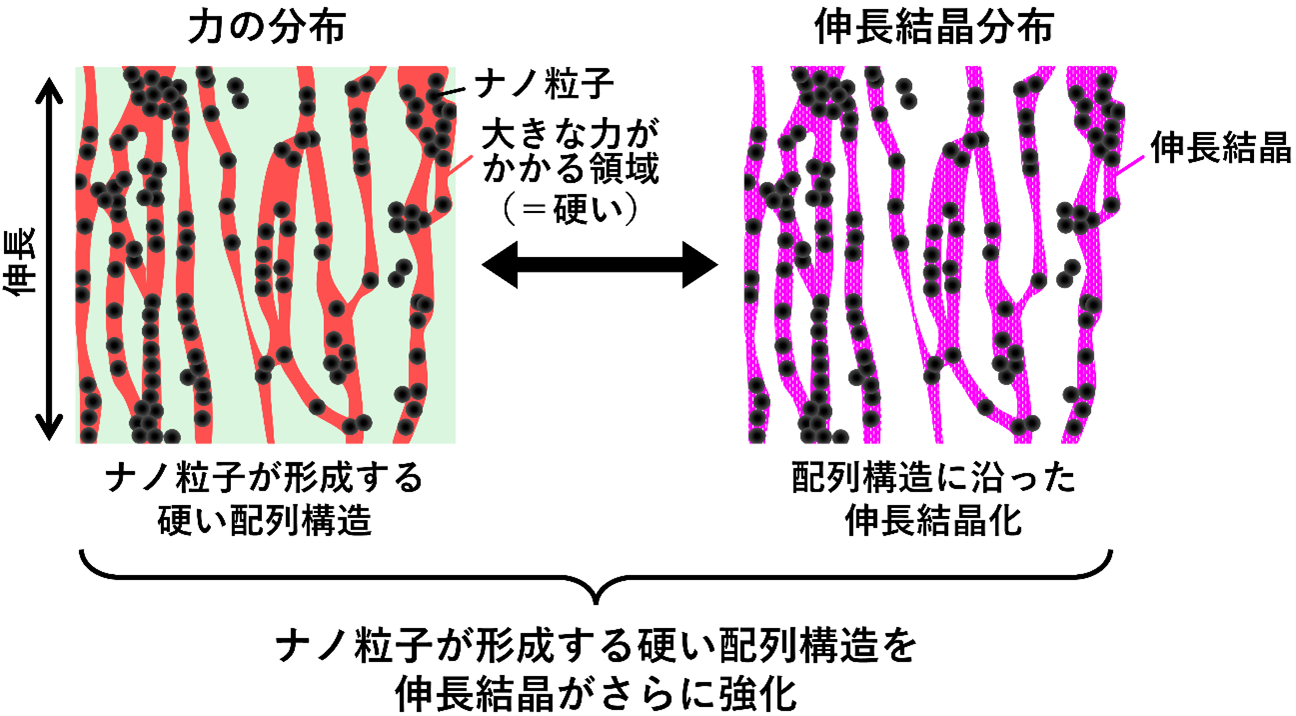

一方、ナノ粒子配合ゴムでは伸長によってナノ粒子の凝集体が配列すること(図2(d))、さらにこの配列構造に沿って伸長結晶が形成されることが明らかとなりました(図2(e))。この配列構造に沿って存在するゴムは引き伸ばされやすく、材料全体の伸長率が小さいうちから伸長結晶化が起こり得ます。これが、図1(a)に示したようにナノ粒子配合ゴムにおいてナノ粒子非配合ゴムよりも小さな約300 %の伸長率から徐々に伸長結晶量が増加する挙動の起源であると考えられます。また、伸長結晶化が起こるとその場所は硬く変形しにくくなることもわかりました。

さらに、有限要素法(注12)によるシミュレーションを観察データに適用したところ、このナノ粒子凝集体の配列構造は軟らかいゴムの中において硬く変形しにくい骨格のような役割を担っていることがわかりました。これらの結果から、ナノ粒子凝集体が形成する配列構造に沿って局所的に伸長結晶化が起こり、伸長結晶がこの硬い配列構造をさらに強化することで材料全体がより硬くなる、というナノ粒子配合ゴムの自己補強の仕組みが明らかとなりました(図3)。

今後の展開

本研究で明らかになったゴム材料の自己補強メカニズムは、ゴム材料中での充填材の配置(充填剤分布)を制御することで、伸長結晶化挙動や材料全体の機械特性をコントロールできることを示唆しています。この知見は、より軽量で耐久性に優れたタイヤの開発に繋がる重要な指針となります。さらに、本研究で確立した手法は様々な高分子材料の分析や新規材料開発に適用可能であり、より豊かで持続可能な社会の実現に貢献すると考えられます。

図2. (a)伸長したゴム試料のナノスケール電子回折マッピングの模式図。伸長結晶に由来する電子回折図形が40 nm間隔の各走査点から得られる。(b)伸長率680 %まで伸長したナノ粒子非配合ゴムの走査透過型電子顕微鏡像。比較的均一な内部構造を有している。(c)(b)と同一の領域における伸長結晶の分布。伸長結晶が検出された位置を紫で表示している。伸長結晶は比較的均一に分布している。(d)伸長率630 %まで伸長したナノ粒子配合ゴムの走査透過型電子顕微鏡像。ゴム(暗い領域)中でシリカナノ粒子の凝集体(明るい領域)が伸長方向に配列して分布している。(e)(d)と同一領域の伸長結晶分布。シリカナノ粒子の凝集体が伸長方向に連なった列に沿って伸長結晶(紫)が形成されている。

謝辞

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)(課題番号:JPMJCR1993)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:JP20K15330、JP23H02017、JP22H00329)および東北大学ソフトマテリアル研究センターの支援を受けて行われました。本研究に関連する論文は『東北大学 2025 年度オープンアクセス推進のための APC 支援事業』によりOpen Access となっています。

用語説明

(注1)ゴム

天然ゴムや合成ゴムなど、大変形可能であり伸縮性に優れた高分子材料の総称。長い鎖状の分子(分子鎖)が網目状につながった構造により、引っ張ると伸び、力を取り除くと元に戻る性質を持ちます。輪ゴムなどの日用品から自動車用タイヤまで幅広い用途に使用されています。

(注2)結晶化

無秩序に配列していた原子や分子が規則正しく整列し、秩序だった構造(結晶)を形成する現象です。ゴムの場合、伸長により分子鎖が引き伸ばされ整列することで結晶が形成される「伸長結晶化」が起こります。

(注3)自己補強

外部から補強材を加えなくても、材料自体の特性により強度が向上する現象です。ゴムでは伸長結晶化により分子鎖が自発的に整列し、材料強度が増すことを指します。

(注4)透過型電子顕微鏡法

光学顕微鏡法で利用される光の代わりに電子を用いることで、非常に高い倍率で試料を観察することができる顕微鏡法です。試料を透過してきた電子の強度を記録することで、像観察や化学状態の解析が行えます。

(注5)ナノメートルスケール

10億分の1メートル(1ナノメートル)のオーダーの大きさを指す尺度です。原子や分子レベルに近い大きさの構造を表現する際に用いられ、通常の光学顕微鏡では観察できない微小な世界を表します。

(注6)イソプレンゴム

cis-1,4-ポリイソプレンを主成分とする合成ゴムの一種で、天然ゴムと同様の特性を持ち、タイヤやその他のゴム製品に広く利用されています。

(注7)弾性率

材料が外部から力を受けた際に、どの程度変形しにくいかを示す指標です。弾性率が高いほど硬く、変形に対する抵抗が大きいことを意味します。

(注8)破断強度

材料が破断(破壊)に至るまでに耐えられる最大の応力(力)を示す指標です。破断強度が高いほど、材料が壊れにくいことを意味します。

(注9)シリカナノ粒子

ナノメートルサイズの二酸化ケイ素(シリカ)からなる微粒子で、ゴム材料に配合するとその破断強度や耐久性を向上させられるため、充填材として広く利用されています。

(注10)広角X線回折

物質にX線を照射し、結晶によって特定の角度に回折されるX線のパターンを観測する分析手法です。結晶の原子・分子配列構造、サイズ、配向性などの情報を得ることができ、材料の構造解析に広く用いられています。

(注11)電子回折

広角X線回折と同様の原理ですが、X線の代わりに電子線を用いる手法です。電子顕微鏡内で試料に電子線を照射した際に生じる回折パターン(電子回折図形)を観測し、ナノスケールでの結晶の構造や配向性に関する情報を提供します。

(注12)有限要素法

対象物を小さな要素に分割し、それぞれの要素の挙動を計算することで、全体としての物理現象(力、変形など)を予測する数値解析手法です。本研究では、ゴム材料内部の局所応力分布を推定するために用いられました。

論文情報

著者: Tomohiro Miyata, Daisuke Watanabe, Shusuke Kanomi, Kai Chen, Wakana Miyoshi, Tatsuya Kikuchi, Takehiro Kitaura, Toshihiro Kawakatsu, and Hiroshi Jinnai*

*責任著者: 東北大学多元物質科学研究所 教授 陣内 浩司

掲載誌: Nature Communications

DOI: 10.1038/s41467-025-63283-8

お問合せ先

東北大学 多元物質科学研究所 教授 陣内 浩司(じんない ひろし)

TEL:022-217-5329

E-mail:hiroshi.jinnai.d4@tohoku.ac.jp