固体電解質の従来の2大焼結法で特性に差異がでないことを確認

- 電気自動車などに用いる全固体電池の早期実用化に道 -

2025/09/16

発表のポイント

- 正極と負極で挟む電解質を従来の液体から固体に変えて電池全体を固体で構成する「全固体電池」の重要な構成要素である固体電解質の一種「ガーネット型酸化物LLZO(Li7La3Zr2O12)(注1)」について、代表的な焼結法を系統的に比較しました。

- ホットプレス(Hot Press:HP)(注2)と放電プラズマ焼結(Spark Plasma Sintering:SPS)(注3)のどちらの手法を用いても、焼結温度における数分間の処理により、同等の高密度化が実現できることを明らかにしました。

- 焼結体の構造や機能に手法による大きな差は見られず、焼結を進める決め手は「圧力と熱」であることを見出しました。

- 研究設備やコストの制約に左右されることなく、両手法を柔軟に選択できることで、今後全固体電池の研究開発が加速することが期待されます。

概要

全固体電池は火災や発火の危険性が少なく、安全性や寿命などの点で優れていることから、次世代電池として大きな期待が寄せられています。全固体電池の重要な構成要素である固体電解質の作製手法としては、代表的な手法にHPとSPSがありますが、これまではSPSが特に優れていると考えられてきました。

今回、東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の程建鋒准教授らの研究チームは、固体電解質材料であるガーネット型酸化物Li7La3Zr2O12(LLZO)を対象に、HPとSPSを用いた焼結を直接比較しました。その結果、いずれの方法でも、焼結温度において数分間の処理で同等な高密度化を実現できることを解明し、従来考えられていたSPS特有のプラズマ効果は確認されず、圧力と熱が焼結体の構造と機能を決定付けていることが分かりました。これにより、固体電解質の研究開発における手法の選択肢が広がり、全固体電池の研究開発が加速することが期待されます。

本成果は、中央ヨーロッパ夏時間の8月28日にナノサイエンスとナノテクノロジーの国際的学術誌Smallのオンライン速報版に掲載されました。

研究の背景

再生可能エネルギーの拡大や電気自動車の普及に向け、より安全で高性能な蓄電池が求められています。液体電解液を用いる従来型電池は高エネルギー密度化が進む一方、可燃性などの観点から安全対策が課題です。この代替として注目されているのが、電池内部をすべて固体材料で構成する全固体電池です。全固体電池の要となる固体電解質は、正極と負極の間でリチウムイオンが通る“道”の役割を果たします。中でもLLZOは、化学的安定性と高いイオン伝導度を兼ね備えた有望材料として世界的に研究が進んでいます。

しかし、LLZOのようなセラミックスを薄く、欠陥が少なく、かつ高密度に仕上げる工程(焼結)は容易ではありません。長時間・高温の加熱はリチウムの蒸発やコスト増につながり、研究開発や試作スケールでもボトルネックとなってきました。

こうした課題を克服する方法として、原料の粉末に外部から圧力を加えながら加熱するHPと、黒鉛ダイスとパンチにパルス電流を流しながら加熱・加圧するSPSが広く利用されています。とりわけSPSは「短時間で緻密化できる」「特別な“プラズマ効果”がある」という見方が浸透しており、HPより優位だと受け止められることも少なくありませんでした。

本研究は、こうした通説を実験的に検証し、HPとSPSの本質的な差があるのかどうかを同一材料、同等条件で明らかにすることを目的としました。研究開発の現場が根拠に基づいて手法を選べるようにすること、そして限られた装置・予算・時間の中でも再現性よく高品質試料を得る指針を示すことが狙いです。

今回の取り組み

太陽光など再生可能エネルギーで発電した電気や、普及が進む電気自動車に利用する電気の蓄電用として、全固体電池の研究開発が進められています。しかし電池の主要材料となる固体電解質の製法はまだ確立していません。現在、HP、SPSという2つの焼結法が試され、今のところ研究開発段階ではSPSに軍配が上がっています。今回研究チームは、HPでもSPS並の特性が得られないか、SPSでもさらに特性を上がられないかと考え、両方の製法の比較検討を行いました。

具体的には、東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の程 建鋒 准教授、同大学金属材料研究所の加藤 秀実 教授、同大学大学院工学研究科の福田 幹久 大学院生を中心とする研究チームが、固体電解質の有望な候補材料であるLLZO(必要に応じてAlドープ)を対象に、HPとSPSを並列に比較しました。試料粉末、前処理、焼結後評価の手順をできるかぎり共通化し、手法の違い以外の要因を抑えた上で、以下の点を重点的に検証しました。

まずは、焼結温度において短時間(数分)でどこまで高密度化できるか、気孔率の低下や到達密度(相対密度)の観点から評価しました。結果として、両手法とも数分で約98%の緻密化に達し、所要時間について両者の本質的な差は認められませんでした。

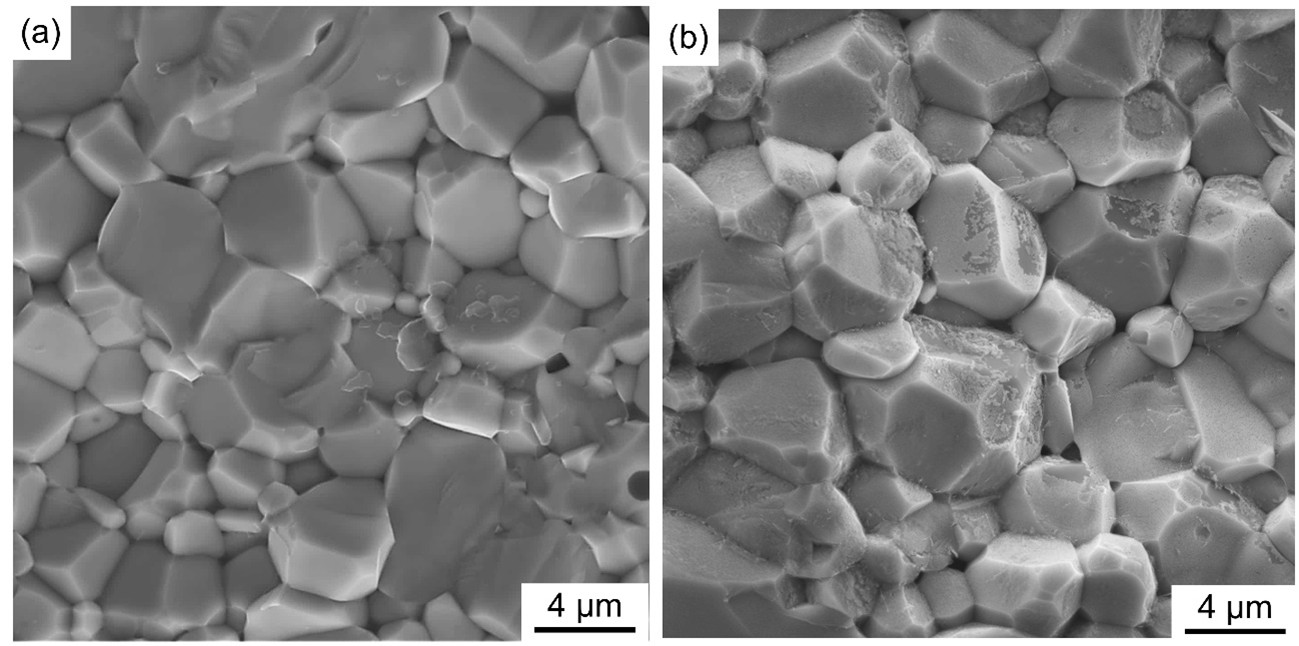

次に、破断面の走査電子顕微鏡(SEM)観察(図1)などにより、粒成長や粒界の様子、残留気孔の分布を比較しました。結果としてHPとSPSで焼結隊の組織に顕著な差は見られず、高密度化に伴う典型的な微細構造が再現性よく得られることを確認しました。

さらに、焼結体のイオン伝導に関して、測定誤差を考慮しても有意な差は確認されませんでした。すなわち、最終的な機能面でも両手法は実質同等の結果を示しました。

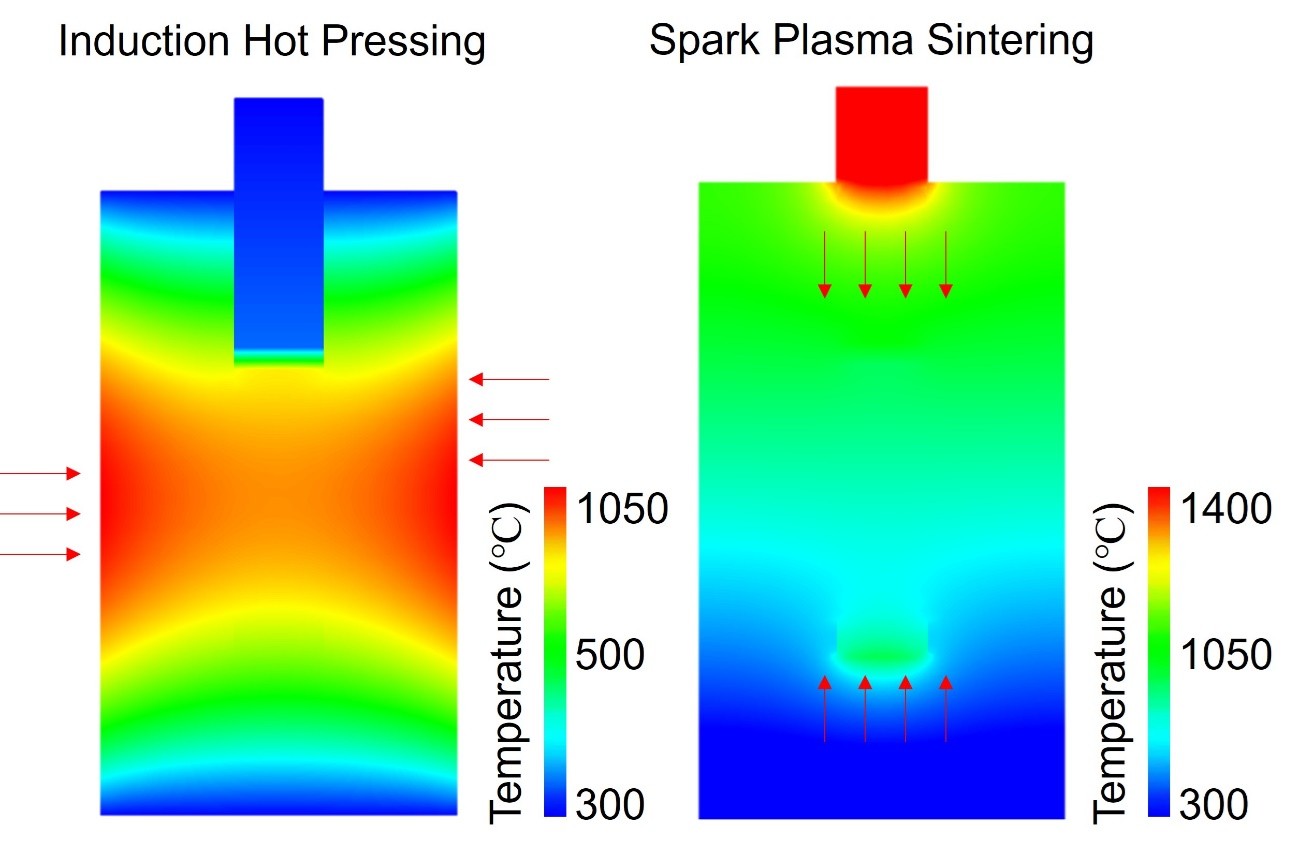

また、焼結体の緻密化を進める主因は、いずれの手法でも「外部からの圧力」と「熱エネルギー」の組合せと考えられ、しばしば語られてきた「SPS固有のプラズマ効果」は観測されませんでした。SPSにおける電流通電は、黒鉛パンチ・ダイの加熱効率や温度分布(図2)に影響を与えるものの、少なくとも本研究の条件下では、HPと比べて別種の本質的メカニズムをもたらす証拠は得られていません。

今後の展開

今回の研究により、HPとSPSのいずれも短時間で同等の緻密化が可能であることが実証されました。今後は以下の検証を行っていきます。

対象をLLZOにとどめず、ナトリウム超イオン伝導体(ナシコン系)や太陽電池に用いられているペロブスカイト系など多様な酸化物固体電解質に広げることで、圧力と熱による高密度化の原理がどこまで普遍的に成り立つかを検証します。さらに、微視的・原子レベルでの焼結過程を解明し、特にSPSに特徴的とされる通電効果や界面反応の実態を明らかにします。これにより、固体電解質の合成プロセスに関する基礎的理解が深化し、材料科学分野に新しい知見を提供します。

また今回の成果は、研究者や産業界が「特定の焼結手法に依存しなくてもよい」という明確な根拠を示しました。これにより、コストや設備条件に応じて柔軟に技術を選択でき、研究開発の効率化につながります。さらに、実験室レベルから産業スケールへの橋渡し研究を加速し、長期的には全固体電池の実用化を後押しするとともに、安全で高性能な蓄電技術の普及に寄与します。

謝辞

本研究は、東北大学の金属材料研究所GIMRTプログラム(課題番号 202412-CRKEQ-0206)、同大学 高等研究機構の材料科学コアリサーチクラスター(CRC-MS)、同大学TUMUG支援事業の支援プログラム(2024/2025年度)、公益財団法人東京電力記念財団 基礎研究助成の支援を受けて実施されました。

用語説明

(注1)ガーネット型酸化物LLZO(Li7La3Zr2O12)

ガーネットは柘榴(ざくろ)石。立方晶系で体心立方格子の結晶構造をしている。同様の結晶構造の物質の化学組成は一般にA3B2(XO4)3(A:Mg, Fe, Ca, Mnなど、B:Al, Fe, Crなど、X:Si, Fe, Alなど)で表記される。高いイオン伝導度と安定性を持つ酸化物固体電解質。

(注2)ホットプレス(Hot Press:HP)

粉末に高温と圧力を同時に加えて焼結する方法。

(注3)放電プラズマ焼結(Spark Plasma Sintering:SPS)

黒鉛製のダイスとパンチを通じてパルス電流を流しながら高温・高圧を印加する焼結法。「プラズマ効果」による高速焼結が特徴とされている。

論文情報

著者: Mikihisa Fukuda, Ying Li, Jing Wei, Koichi Harata, Guoqiang Luo, G. Jeffrey Snyder, Yutaka S. Sato, Hidemi Kato*, Eric Jianfeng Cheng*

*責任著者: 東北大学材料科学高等研究所 准教授 程建鋒

DOI: 10.1002/smll.202506257